ビジネス環境の変化スピードがますます速まる昨今、「従来の実施していた営業スタイルだけでは顧客を獲得し続けられない」といった課題感を持つ企業が増えつつあります。

最近、そのような課題感を持つ企業から注目を集めているのが、年間20兆円を超える市場規模の官公庁入札です。この記事をお読みいただいている中にも、今まさに入札参加資格を取得し、官公庁入札市場に参入しようと検討している方はいらっしゃるのではないでしょうか。

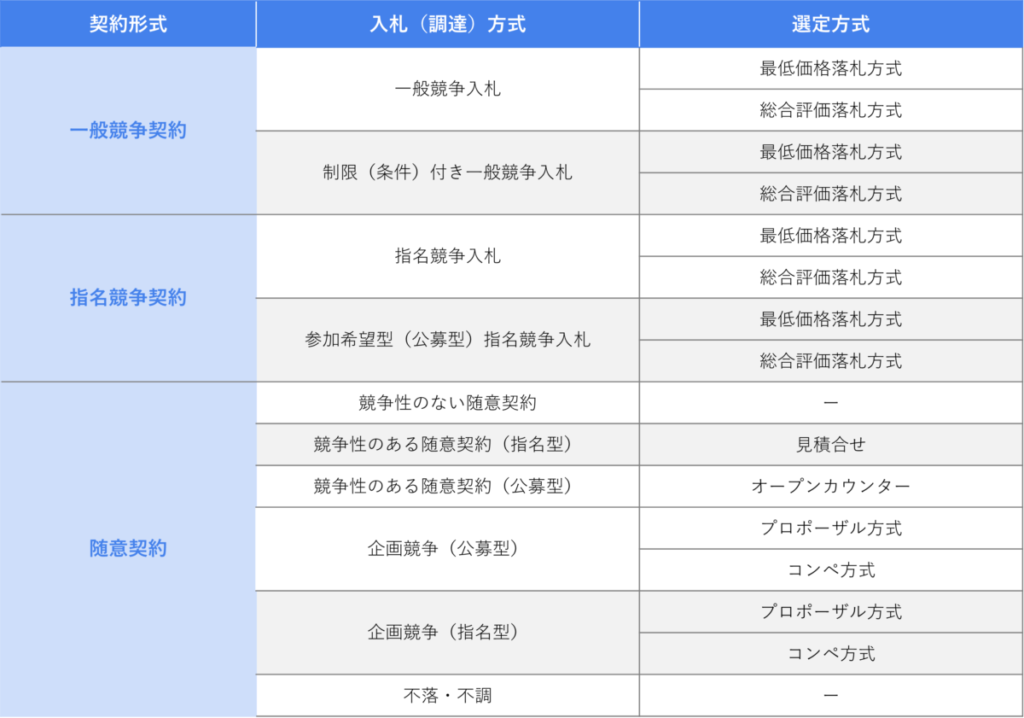

そうした状況の入札担当者の方が特に疑問を持ちやすいのが、官公庁入札における入札方式の違いです。そこで、本記事では代表的な入札方式と選定方式について解説していきます。

▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ

のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で

入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。

▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ

全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。

情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。

総合評価落札方式とは?

「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」は、一般競争入札や指名競争入札の選定方式です。

「最低価格落札方式」は、可能な限り安い価格で契約を結ぶことで、税金の無駄をなくすという考え方に基づいて定められています。

「最低価格落札方式」では、最も安い価格を提示した事業者が落札者となります。こうした価格のみで落札者を決定する方式は、自動落札方式とも呼ばれています。

一方で、価格のみで業者を選ぶ手法では、談合などの問題が生じることもあります。

そこで最近では、価格以外にも事業の安全性や周辺環境への配慮、業務内容など、いくつかの要素を踏まえて総合的に評価して、発注者にとって最も有利な事業者を落札者とする「総合評価落札方式」も増えています。

プロポーザル方式との違い

代表的な入札方式の一つであるプロポーザル方式と総合評価落札方式との違いは、選定プロセスにあります。

プロポーザル方式は企画競争の入札方式における選定方式の一種で、事業者が提案書を提出し、技術力や独自性を評価して最適な事業者を選定する方式。選定後に発注者と優先交渉権者が詳細な契約内容を調整できるため、柔軟な対応が可能です。

総合評価落札方式は一般競争契約や指名競争契約における選定方式の一つで、価格と技術力を総合的に評価して落札者を決定します。契約条件は事前に明示され、落札後の変更は基本的に認められません。

プロポーザル方式は創造性が求められる業務、総合評価落札方式は価格と技術のバランスが重要な業務に適しています。

代表的な入札形式

一般競争入札

「一般競争入札」は、入札参加資格さえ取得していれば、基本的にどの事業者でも参加できる入札方式です。この方式では、発注機関が入札情報を公示して参加申し込みを募り、集まった希望者同士で競争(入札)に参加して、落札者(契約者)を決定します。

企画競争入札

「企画競争入札」は、あらかじめ発注機関側が提示した予算額の範囲内で、複数の事業者から企画提案や技術提案を募った上で内容を審査し、企画内容や業務遂行能力の最も優れた事業者を落札者(契約者)とする方式です。

提案に基づいて落札者を決めるという流れから、「プロポーザル(提案)方式」「コンペ方式」と呼ばれることもあります。この方式は主に、建築コンサルタント業務(公共工事、建築物設計、調査など)、システムに係るコンサルティング業務、語学研修業務、PFI事業に関するアドバイザリー業務などの案件で採用されるケースが多いです。

指名競争入札

「指名競争入札」は、特定の条件に基づき、発注機関が指名した事業者が競争(入札)に参加し、その中から最も発注機関に有利な条件を出した事業者を落札者(契約者)とする方式です。

この方式では、ある程度発注機関が契約する事業者を絞り込めることから、公平性の観点で問題視されることがあります。実際に日本の官庁調達案件においては、「一般競争入札」を原則とする旨が規定されています(会計法第29条の3第1項)。

一方で、次のような場合に限っては、「指名競争入札」が認められています。

- 契約の性質又は目的により、競争に加わるべき者が少数で一般競争に参加する必要がない場合

- 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しない場合

- 不誠実な業者が参加するのを避ける場合や、特殊な案件で検査が著しく困難な場合

なお、「指名競争入札」は指名されてはじめて入札に参加する権利が得られることから、事業者から希望してその案件に入札することはできません。

また「指名競争入札」も「一般競争入札」と同様、「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2種類があります。

公募(公募型競争入札)

「公募(公募型競争入札)」は、発注機関が案件を公示する際、技術や設備等の必要条件をWebサイト等で具体的に明示し、広く参加者を募る方式です。

官公庁が研究開発等を事業者に委託する場合などには、事業者に特殊な技術や設備等が求められることが少なくありません。こうした場合、発注機関の担当者の判断により、特定の事業者との契約が続いているケースがあります。

一方で、そのような特殊な技術や設備等を有しているものが、他にいないとは限りません。「公募(公募型競争入札)」はこうしたケースで主に用いられています。

なお、「一般競争入札」が入札参加資格さえあれば、どの事業者でも原則として入札に参加できるのに対し、「公募(公募型競争入札)」は参加希望の事業者を募った上で、発注機関側が入札参加の振り分けを行うという点で、両者には大きな違いがあります。

総合評価落札方式のメリット

総合評価落札方式は、入札価格だけでなく技術力や品質、企業の実績などを総合的に評価する入札方式です。この仕組みにより、価格競争だけに依存せず技術や提案力を活かした競争が可能。特に、専門性の高い企業や中小企業にとって受注機会を広げる重要な制度となっています。

ここからは、総合評価落札方式の主なメリットを紹介します。

技術力を活かした受注機会の拡大

総合評価落札方式では企業の技術力や提案内容が評価対象となるため、単に最も安い価格を提示した企業が落札するわけではありません。そのため、独自の技術やノウハウを持つ企業が適正な価格で受注できる可能性が高まります。

特に中小企業は価格だけで勝負するのが難しいケースが多いですが、総合評価落札方式を活用することで大手企業と競争できる機会が増えます。また、企業ごとの強みを生かした提案が評価されるため、技術革新や新たな価値創出にもつながるのがメリットです。

ダンピング競争の回避

最低価格落札方式では企業間の価格競争が激化し、利益を確保するために必要なコスト削減が求められることがありました。その結果、品質の低下や適正な労働環境の維持が難しくなることも少なくありませんでした。

総合評価落札方式では技術や品質などの非価格要素も評価されるため、単純な低価格競争に陥ることなく、適正価格での受注が可能になります。企業は品質を維持しながら競争力を高めることができ、より持続可能な経営を実現できるのが利点です。

新技術や人材育成への意欲向上

総合評価落札方式の導入により、企業は技術力の向上や新しい価値を生み出す取り組みが評価される環境に置かれます。そのため、入札に参加する企業は新技術の開発や研究開発への投資を積極的に行う動機が生まれ、新技術採用の意欲向上につながるのがメリットの一つ。

また、専門的な技術やノウハウを持った人材の育成も重要になります。企業が人材育成に力を入れることで、業界全体の技術レベル向上に貢献できるのも利点。企業の競争力が高まり、長期的な成長につながります。

総合評価落札方式のデメリット

ここでは、総合評価落札方式の主なデメリットについて詳しく解説します。それぞれの課題にどう対応すべきかを考えてみましょう。

提出書類の準備に時間がかかる

総合評価落札方式では、価格だけでなく技術力や提案内容が評価の対象となるため、入札時に多くの書類を準備する必要があります。技術提案書や施工計画書、品質管理計画書など詳細な資料が求められるため、事前の準備に相当な時間と労力を要するのがデメリット。

特に、複雑なプロジェクトではより高度な提案が求められるため、書類作成の負担がさらに増すことも。入札に参加する企業は専門の担当者を配置したり、入札準備に関するノウハウを蓄積しておきましょう。

公平な評価の難しさ

総合評価落札方式では、技術力や事業計画の内容などを点数化して評価します。しかし、評価項目は定量化が難しく、評価者の主観が入りやすい点が課題です。

技術提案の優劣を判断する基準が明確でない場合、評価者ごとに判断が分かれる可能性があります。また、審査員の専門知識や経験によっても評価が左右されるため、評価の公平性を保つことが難しくなるのです。

発注者側は評価基準をできるだけ明確にし、透明性を確保するための工夫が求められます。

人材確保が困難

技術力や提案力が重要な評価要素となるため、企業には専門的な知識を持つ人材が求められます。しかし、中小企業や経験の少ない事業者にとって、優れた提案を作成できる人材を確保するのは容易ではありません。

また、発注者側も公平な評価を行うために十分な知識を持つ評価者を確保する必要があります。専門的な分野では評価基準の策定や審査のために高度な知見を持つ人材が不可欠ですが、人材確保が難しく、入札プロセス全体の負担となることがあります。

総合評価落札方式の流れ

総合評価落札方式の一般的な流れは主に以下の8ステップ。流れを理解して、入札計画の参考にしてみてください。

① 適用の決定と評価基準の設定

発注者は総合評価落札方式を適用する事業を決定し、入札の評価基準を策定します。評価項目には技術提案の内容、施工体制、環境対策、過去の実績などが含まれることが一般的です。

② 入札公告・入札参加資格の確認

発注者は入札公告を行い、入札に参加する業者を募集します。参加希望者は必要な資格を満たしているか確認し、入札参加申請を行います。

③ 事前質問・説明会の実施

入札参加者が事業内容を理解しやすくするため、発注者は技術的な要件や評価基準に関する説明会を開催する場合があります。入札者からの質問に回答し、入札条件を明確にする調整も行われます。

④ 技術提案書および入札書の提出

入札者は技術提案書や施工計画書などの技術資料を作成し、提出します。入札価格の提出も求められます。

⑤ 技術評価の実施

発注者は提出された技術提案書を審査し、評価点を付与します。評価は専門家や審査委員によって公平に行われ、技術力や創意工夫のレベルが測定されます。

⑥ 価格評価の実施

入札書に記載された価格を評価し、技術評価と合わせて総合的なスコアを算出します。価格評価のウェイトは事業ごとに異なりますが、過度な低価格競争を防ぐ仕組みが取り入れられる場合もあります。

⑦ 落札者の決定

技術評価点と価格評価点を合算し、総合得点が最も高い入札者を落札者として決定します。発注者は最も事業に適した提案を行った企業を選定できます。

⑧ 契約締結・事業開始

落札者が決定した後、正式に契約が締結されます。事業が開始され、発注者と受注者が協力しながらプロジェクトを進めていきます。

総合評価落札方式の計算方法や評価項目

総合評価落札方式の評価値の算定方法には主に「除算方式」と「加算方式」の2種類があります。除算方式では、技術評価点を入札価格で割ることで評価値を求め、技術力と価格のバランスを重視します。一方、加算方式では、技術評価点と価格評価点を合計して評価値を算出するため、技術力や提案内容を重視する傾向にあるのが特徴。国土交通省直轄工事では主に除算方式が採用されています。

評価項目は事業の特性や目的に応じて設定されます。例えば施工計画の適切性、企業の技術力、配置予定技術者の経験や資格、地域貢献度など。各項目には配点が設定され、総合評価点が算出されます。

具体的な評価項目や配点は発注機関や工事業内容によって異なるため、入札公告や関連資料をよく確認しましょう。

入札情報速報サービス「NJSS」の活用方法

ここまで、官公庁入札における代表的な4つの入札方式と、その特徴について詳しく解説してきました。

自社に合うと考えられる入札方式を選定した上で、その方式を採用している案件を探すことで、スムーズに入札を進めることが可能になるでしょう。

一方で、「官公庁のWebサイトにアクセスして、都度公示されている案件を探す」といった手法では、入札方式を基準とした案件探しは難しいと言えます。そこで効果的なのが、案件情報が1つのWebサイトに集約されている、入札情報速報サービスを活用する手法です。

「各入札方式で、どのような案件があるのか」と気になる方は、無料でお試しいただける入札情報速報サービス「NJSS」をぜひお試しください。

NJSSは、全国の官公庁や自治体の

入札情報や落札情報を提供する

国内最大級の入札情報サービスです。

-

全国の入札情報を一括検索

全国の入札情報を一括検索

-

最新の入札情報を毎朝メールでお届け

最新の入札情報を毎朝メールでお届け

-

過去の落札額・落札会社から

過去の落札額・落札会社から

入札動向の分析が可能 -

雑多な案件のタスクを管理し、

雑多な案件のタスクを管理し、

機会損失を防ぐ

▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ

のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で

入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。

▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ

全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。

情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。

アイキャッチ.png)

.png)

.png)