行政サービスの効率化と質の向上を図る手法として注目される「市場化テスト」。

具体的にどんな仕組みで、どんな効果があるのかご存知ですか?

この記事では、市場化テストの定義や目的はもちろん、対象となる公共サービス、導入によるメリット・デメリット、成功事例・失敗事例、そして今後の展望までを分かりやすく解説します。

これを読めば、市場化テストの全体像を理解し、行政サービスの現状と未来について考えるためのヒントが得られます。民間企業のノウハウを活用した効率的な行政運営の可能性を探る、その第一歩を踏み出しましょう。

市場化テストとは?

市場化テストとは、行政サービスの効率化と国民へのサービス向上を目的とした、官民競争入札制度です。従来、行政機関が担ってきた公共サービスを民間企業にも競争入札させ、どちらがより効率的かつ効果的にサービスを提供できるかを検証します。

2006年5月26日に成立した「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づき導入されました。この法律は、小泉内閣が進めた構造改革の一環として制定されました。市場化テストの主な目的は次のとおりです。

市場化テストの対象となる公共サービス

市場化テストの対象となる公共サービスは多岐に渡ります。原則として、国民生活に直接関わるサービスで、民間企業が提供可能なものが対象となります。具体的には、以下のようなサービスが挙げられます。

- 庁舎管理業務

- 公園管理業務

- 公営住宅の管理・運営

- ごみ収集

- 水道事業

- 公務員研修

これらのサービス以外にも、地方自治体などでは、独自の判断でさまざまなサービスを市場化テストの対象としています。

市場化テスト導入のメリット・デメリット

市場化テストの導入には、メリットとデメリットの両方が存在します。導入を検討する際には、これらの点を十分に理解しておく必要があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

市場化テストの今後の展望

市場化テストは、行政改革の重要な手段として、今後も積極的に活用されていくと考えられます。特に、少子高齢化や人口減少が進む中で、行政サービスの効率化はますます重要性を増しています。

そのため、市場化テストの対象となるサービスはさらに拡大していくことが予想されます。また、AIやIoTなどの新しい技術を活用した市場化テストも増えていくでしょう。市場化テストの効果を最大限に発揮するためには、適切な評価指標を設定し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。

まとめ

市場化テストは、行政サービスの効率性向上と質の向上を図るための有効な手段です。民間企業のノウハウを活用することで、コスト削減やサービス向上を実現できる可能性があります。

しかし、官民の文化の違いや情報公開の難しさなど、デメリットも存在します。成功事例としては、ごみ収集業務の委託などが挙げられますが、住民サービスの低下といった失敗事例も存在します。市場化テストを成功させるためには、綿密な計画と適切な評価、そして住民への丁寧な説明が不可欠です。

今後の展望としては、AIやIoTなどの技術活用による更なる効率化が期待されますが、公共サービスの質の確保と住民満足度の向上が常に最優先事項となるでしょう。

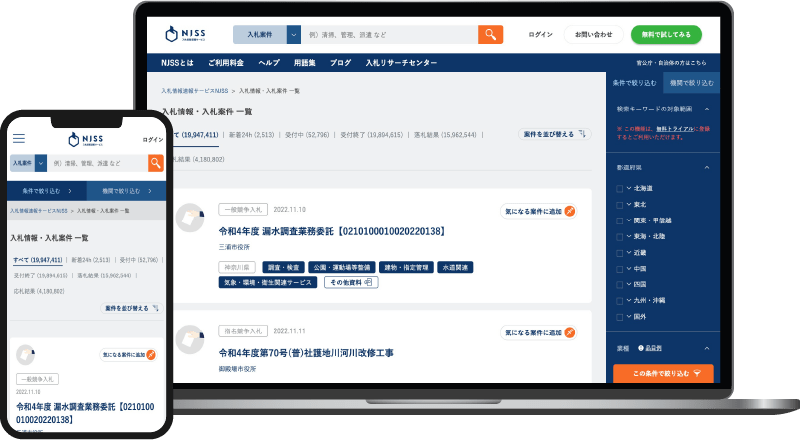

NJSSは、全国の官公庁や自治体の

入札情報や落札情報を提供する

国内最大級の入札情報サービスです。

-

全国の入札情報を一括検索

全国の入札情報を一括検索

-

最新の入札情報を毎朝メールでお届け

最新の入札情報を毎朝メールでお届け

-

過去の落札額・落札会社から

過去の落札額・落札会社から

入札動向の分析が可能 -

雑多な案件のタスクを管理し、

雑多な案件のタスクを管理し、

機会損失を防ぐ

関連記事: