入札初心者も安心!入札アドバイザーが疑問や不安を解決する、無料個別サポート実施中

官公庁入札について「入札の流れが複雑そう」といったイメージから、参入を迷っている企業の方も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、入札の流れは各発注機関によって多少の差はあるものの、基本的な部分はほぼ共通しているため、1度経験すればどの発注機関の案件にもスムーズに入札できるようになります。

本記事では、そんな入札の流れについて、初めての方にもわかりやすく5つのステップに分類して解説していきます。官公庁入札を検討している方は、ぜひご一読ください。

入札アカデミー(運営:株式会社うるる)では、入札案件への参加数を増やしていきたい企業様向けの無料相談を承っております。

のべ3,000社以上のお客様に相談いただき、好評をいただいております。入札情報サービスNJSSを16年以上運営してきた経験から、入札案件への参加にあたってのアドバイスが可能です。

ご相談は無料となりますので、ぜひお問い合わせください。

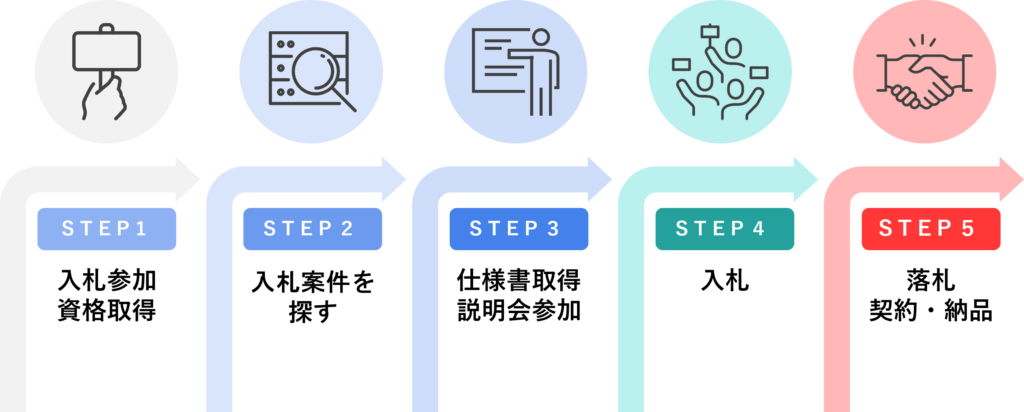

入札の流れ【5つのステップ】

官公庁入札の流れは、大きく次の5つのステップに分類することができます。

- 必要な入札参加資格を取得する

- 入札案件を探す

- 仕様書を取得する・説明会に参加する

- 案件に入札をする

- 落札後、契約をする

ここからは、各ステップの詳細を解説していきます。

STEP1. 必要な入札参加資格を取得する

官公庁入札に参加するためには、原則として各発注機関の求める入札参加資格を取得することが必要です 。

発注機関には、大きく『国の機関(省庁と下部組織・出先機関など)』と『地方公共団体(自治体)』があります。それぞれの機関や業務カテゴリーによって、入札参加資格は異なります。

申請には書類作成などの時間が必要ですが、原則として申請料などの費用は発生しません。

なお、案件の業務内容によっては、入札参加資格とは別に各種認証や国家資格、特定業務の実績などが条件として求められる場合があります。

< 求められる資格・実績の一例 >

- 国際規格(ISO9001, ISO27001 etc)の認証取得

- 測量士や測量士補、一級建築士等の免許

- 業務内容と同等、もしくはそれ以上の実務経験

STEP2. 入札案件を探す

入札したい案件を見つけるためには、発注機関の公示している情報を自力で収集する必要があります。近年、官公庁の公示はWebサイト上に掲載されているため、実務は次のような流れで行うことになります。

- 発注機関のサイトにアクセスする

- 案件が掲載されたページを探す

- 自社が参加できる案件かどうか記載されている情報を確認する

- 上記の流れを繰り返す

案件を探すときには、対応できる業務内容であるかはもちろん、過去の落札金額も確認すべきポイントです。自社の予算と照らし合わせ、落札できる可能性があるかを考慮しながら案件を探しましょう。

入札案件が公開され、一般に知らされることを「公告」、または「公示」と言います。公告・公示の前には、官公庁内部で案件に関する仕様の検討や仕様書の作成が準備として行われています。

官公庁内部の準備段階の情報をいち早く察知し営業活動に落とし込むためには、予算や計画を把握できるGoSTEPのようなツールを活用するのも手段のひとつと言えるでしょう。

一方で、官公庁の入札案件は随時更新されることから、こうした情報収集を抜け漏れなく行うことは容易ではありません。また個別に発注機関のサイトにアクセスする必要があることから、担当する社員に多くの時間的な負荷をかけることになります。

そこで最近では、入札案件を収集している、入札情報サービスを導入して情報収集を効率化している企業が増えつつあります。

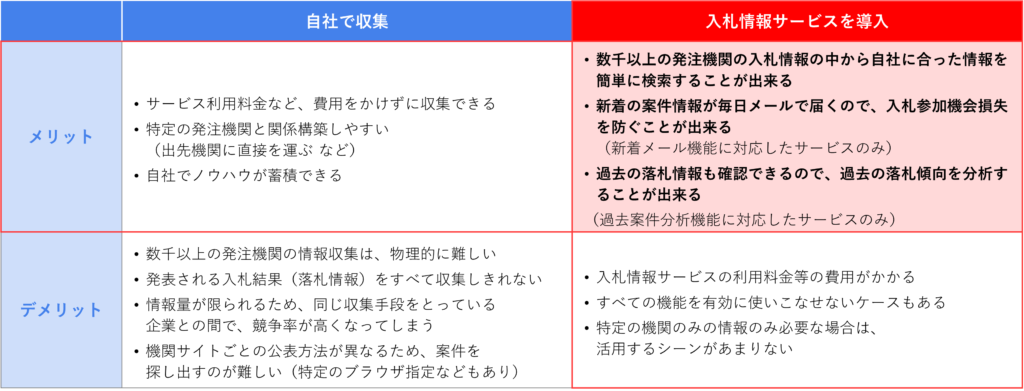

自社で探す場合と入札情報速報サービスを契約する場合を比較すると、次のようなメリット・デメリットがあります。

どちらの方法で案件を探すか迷う場合には、次のような基準を参考に決めると良いでしょう。

- 特定の発注機関のみ、参加する案件も限られている場合 → 自社で収集

- 複数の発注機関を対象に豊富な案件情報を収集したい場合 → 入札情報サービスの導入

\ 全国の入札案件を効率的に探せる入札情報サービスの利用をおすすめします /

STEP3. 仕様書を取得する・説明会に参加する

収集した案件情報(公示書)から入札の概要を確認し、入札への参加を決めたら、案件の仕様書を取得します。仕様書には案件の背景や目的のほか、入札方式や要件など、見積もりを出すために必要な情報が掲載されています。

仕様書を受け取るためには、案件が公示された発注機関まで出向く必要があります。近年では、Webサイトに公開されているケースも増えているため、事前に確認しておきましょう。また、仕様書を受け取る際に、説明会への参加が必須のケースもあります。

仕様書を受け取った後、その内容などに不明な点がある場合には、書面に記載された発注機関の担当窓口に必ず問い合わせすることも重要です。質問の提出期限が決められていることもあるため、入札説明書をよく確認しましょう。

必要書類も準備しましょう

入札に参加するために必要な資料は、「入札説明書」に記載されています。案件ごとに準備すべき書類は異なりますが、「入札書」はすべての案件で必要となる重要な書類です。忘れずに準備しましょう。

入札書とは入札金額を記載する書類で、紙で作成するほか、インターネット上で作成できる場合もあります。発注機関によっては指定の用紙や書式があるため、入札説明書をよく確認してください。

仕様書には、発注対象となる物品やサービスの詳細な要件・仕様が記載されています。書類を準備する際に質問書の提出が可能な場合、仕様書をよく読み込み、不明点があればこのタイミングで質問書を提出しましょう。

なお、案件によっては内訳書・見積書・質問書などの提出が求められることがあります。入札に参加する際は、案件ごとの入札説明書を確認し、必要書類をしっかりと確認してください。

STEP4. 案件に入札をする

仕様書を元に算出した見積書や、入札に関連する書類を作成したら、実際に入札を行いましょう。入札に参加することを「応札」ともいいます。

官公庁の入札には、3つの方法があります。

- 会場での入札

- 電子入札

- 郵便入札

従来は会場での入札や郵送が一般的でしたが、電子入札システムが普及し、多くの企業がオンラインで入札に参加しています。

3つの入札方法には次のような違いがあり、特に電子入札の場合には事前の登録や機器の準備が必要となるため、注意しましょう。

| 会場での入札

(持参) |

発注機関の指定会場で実施されます。 入札書に金額や社名などの情報を記載し、専用の箱に入札書を入れます。 ※事前に郵送で受付を行っている機関もあります。 |

| 電子入札 | インターネット上でICカードとカードリーダーを使い、入札を行います。 ※電子入札について詳しくは、5分でわかる!電子入札の基礎知識と導入手順 をご一読下さい。 |

| 郵便入札 | 入札書に金額や社名などの情報を記載し、書留など指定の方法で発注機関に郵送します。 ※郵送入札の際、入札書を入れる封筒の記載方法にも決まりがある場合があります。 詳しくは、正しい入札書の封筒の書き方をご一読下さい。 |

開札

入札が締め切られると、いよいよ開札です。開札では、各企業が提出した入札書の入札額や提案内容が開示されます。

官公庁の入札で採用されることの多い「一般競争入札」では、もっとも安い価格を提示した企業が落札できる「最低価格落札方式」や、価格に加え事業内容やこれまでの実績などを含めた「総合評価落札方式」などで落札者が選定されます。

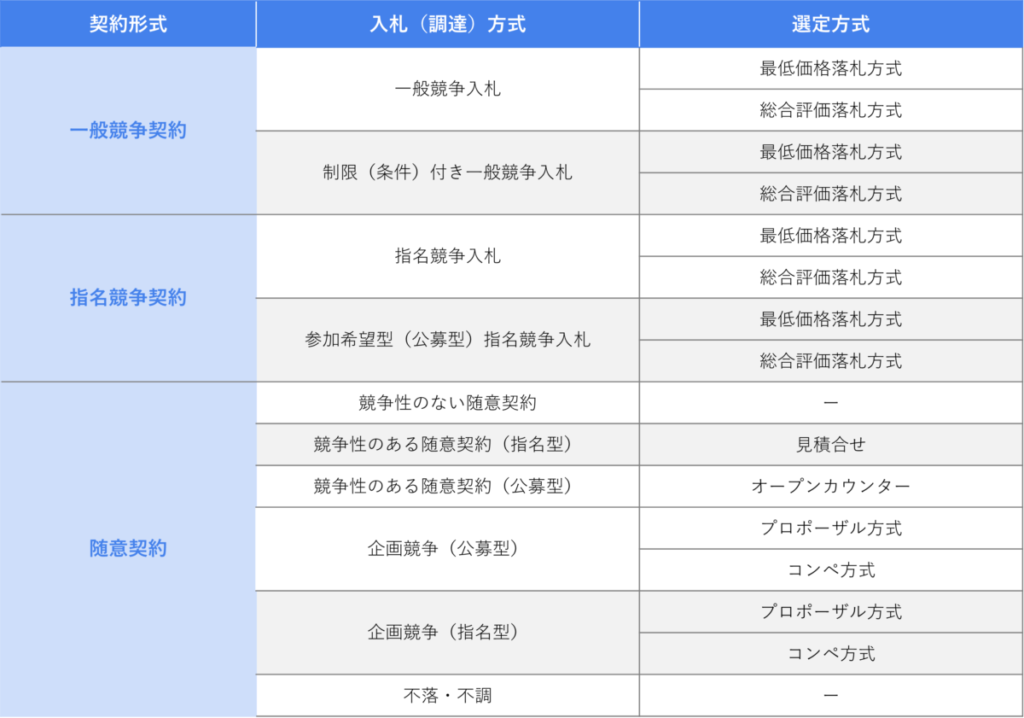

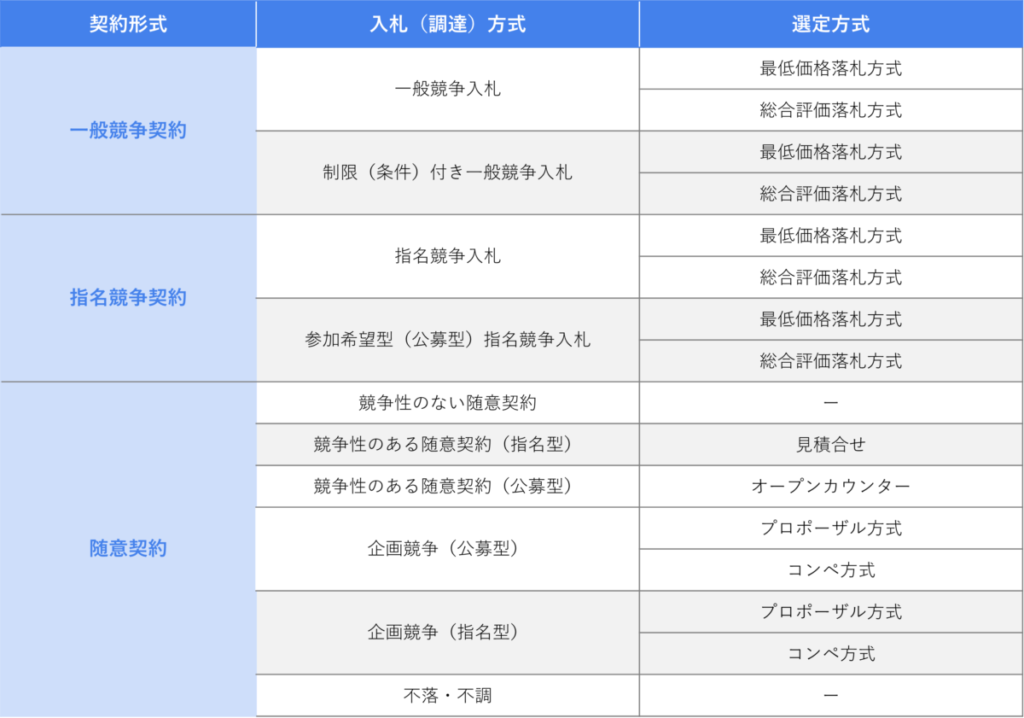

各入札方法の選定方法は、以下の通りです。

STEP5. 落札後、契約をする

官公庁入札において最も一般的な「一般競争入札」の場合、最低金額で入札した事業者が落札者となります。自社が落札できた場合には、発注機関との契約を進めましょう。

落札結果が発表される際には、同時に参加した事業者の金額も同時に発表されます。これらの情報は、原則として発注機関のWebサイト上やデジタル庁が運営する調達ポータルにも掲載されます。

官公庁では、過去に公示された案件と同様の案件が定期的に公示されるケースも多いため、発注機関のWebサイトを確認して結果の情報を蓄積しておくことで、落札の確度をあげることができます。

効率的な入札案件の探し方を伝授!プロの入札アドバイザーが無料サポート

入札会場での当日の流れ

実際に会場で入札が行われる際の当日の流れを解説します。

入札会場での当日の流れは、以下の通りです。

- 入札参加資格の確認

- 入札書の提出

- 開札

- 発注者の予定価格との照らし合わせ

- 落札者決定

- 契約

当日会場に到着してから、落ち着いて入札・開札に臨めるように流れを把握しておきましょう。

①入札参加資格の確認

入札参加資格とは、事前に申請を行い、審査に通過した企業に交付される資格です。

入札参加資格は各省庁や自治体で個別に取得が必要なものや、全省庁統一資格のようにひとつの資格であらゆる省庁の入札に参加できるものなどがあります。

②入札書の提出

入札金額を記載した入札書を提出します。

記載内容に漏れがないかしっかり確認しておきましょう。電子入札の場合、金額の桁数を誤って入力しないよう注意してください。

③開札

入札書の提出が終わったら開札が行われ、入札に参加した企業名や入札価格、提案内容などが開示されます。

価格や提案内容などで、もっとも有利な条件を提示した企業が落札の候補者として選定されます。

④発注者の予定価格との照らし合わせ

入札金額が開示された後、発注者の予算価格と候補者の入札額を照らし合わせます。

事前に予定価格が発表されていない場合は、会場でも具体的な予定価格は開示されません。

⑤落札者決定

候補者の提示した条件が予定価格の範囲内であれば、落札の決定です。予定価格をオーバーしている場合は、2回目の入札が行われます。

2回目の入札でも予定価格の範囲内での入札がない場合は3回目の入札となりますが、それでも落札者が決定しない場合は入札が中止になることもあります。

⑥契約

落札者が決定したら契約に入ります。具体的な業務内容や納期、支払い条件などが提示され、契約書が作成されます。

今後の業務を進めるうえで重要な内容が数多く含まれているため、内容を確認することはもちろん、必要に応じて交渉を行いましょう。

入札公告から入札・開札までの期間は最短で5~10日

官公庁の入札案件が公開(公告)されてから、実際に入札が行われるまでの期間は、法律により定められています。

予算決算及び会計令、第二款 公告及び競争(入札の公告)第七十四条では、一般競争入札を実施する際には、入札日の前日から少なくとも10日、急を要する場合は最短で5日前までに公告することが明記されています。

なお、5~10日というのは最短の期間です。通常であれば2~3週間の公告期間が設けられています。

また地方自治体では、独自のルールに従って公告期間が定められています、たとえば東京都では10日前(急を要する場合は5日)、大阪府では5日前(急を要する場合は1日)が最短の公告期間です。

GoSTEPのようなツールを利用し、公告期間に先駆けて官公庁内部の情報を入手できれば、事前に提案準備を優位に進めることができるでしょう。

入札のメリットとデメリット

官公庁の入札に参加するメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

| ・企業の規模や実績に関係なく、公平な立場で参加できる ・事業の内容や入札価格などが開示されるため、ミスマッチが起こりにくい ・営業コストを抑えられる ・企業のブランド性や信頼性の向上になる |

・低価格での入札になると利益が出にくい ・場合により新規参入の事業者は不利になる ・競争に勝てなければ案件を獲得できない |

省庁や自治体の事業を請け負うことは企業にとって大きな利益となりますが、すべての企業にとってメリットだけをもたらすわけではありません。自社にとってメリットとデメリットのどちらが大きいか確認しましょう。

入札のメリット

官公庁の入札に参加するメリットは、以下の4点です。

- 企業の規模や実績に関係なく、公平な立場で参加できる

- 事業の内容や入札価格などが開示されるため、ミスマッチが起こりにくい

- 営業コストを抑えられる

- 企業のブランド性や信頼性の向上になる

入札のもっとも大きなメリットは、公平性・透明性が高いことです。

入札方法や選定方法にもよりますが、入札参加資格を取得できれば、企業の規模や実績に関係なく、公平な立場で参加できます。事業の内容や入札価格などはすべて開示されるという透明性からも、安心して臨めるビジネスチャンスといえるでしょう。

また、多くの民間事業者との取引では、仕事を受注するまでに営業や商談など多くの工数と時間が必要ですが、入札であれば比較的少ない時間と労力で案件を獲得できる可能性があります。

さらに官公庁の事業に参加することは、企業としてのブランド力や信頼性の向上にもつながります。入札参加は利益の向上だけではなく、企業の価値をアピールするツールとしても役立つのがメリットです。

入札のデメリット

入札には多くのメリットがある一方で、以下のデメリットに注意が必要です。

- 低価格での入札になると利益が出にくい

- 場合により新規参入の事業者は不利になる

- 競争に勝てなければ案件を獲得できない

官公庁入札の多くでは「最低価格落札方式」という方法で落札者が選定されますが、落札のために入札価格を下げてしまうと、利益率が低くなるおそれがあります。

また、過去の実績で落札者が選定される入札では、実績の少ない新規参入の事業者は不利な立場といえるでしょう。

入札競争に勝てないと案件の獲得はできませんが、競争に勝とうとやみくもに安い価格で入札すれば利益が下がるため、慎重な判断が必要になります。

以上のように、入札には注意すべきデメリットがありますが、「結局のところ、自社はどのように入札に参加すればいいのか分からない」という方は、プロのアドバイザーへ相談するのもひとつの方法です。

入札時に注意したい2つのポイント

入札に参加する際に注意したいポイントは、以下の2点です。

- 等級によって入札の制限がある

- 辞退するとペナルティが課せられることがある

とくに、はじめて入札に参加する方は、ポイントをチェックしておきましょう。

等級によって入札の制限がある

入札参加資格によっては、「等級」で参加できる案件が制限されるケースもあります。たとえば、全省庁統一資格の場合、事業者の自己資本や生産・販売高によってA~Dの4ランクに分類されます。

そのため、自社のランクを踏まえ、案件に入札できるかどうか事前に確認することが欠かせません。あわせて、入札機会を逃すことがないように、資料の提出日や入札日について、入念にタスク管理を行いましょう。

案件が公示されてから入札日までの期間は案件ごとに異なるため、日付のチェックはとくに重要です。また、提出する資料について、記入漏れや間違えがあると、入札が無効になる可能性もあるため、正しい内容か事前にチェックしておきましょう。

辞退するとペナルティが課せられることがある

入札の準備を始めたものの、企業の状況や価格の折り合いなどにより、入札を辞退しなくてはならないことがあるかもしれません。しかし、辞退のタイミングによってはペナルティが課せられることがあるため、入札に参加するかは慎重に検討する必要があります。

一般的には「入札参加申請を行なってから入札書を提出するまでの期間」であれば辞退が認められます。そのほか、1回目の開札で落札者が決まらなかったタイミングでの辞退も可能です。

上記の場合、入札を辞退してもペナルティが課せられることはありません。

入札を辞退する際に、「入札辞退届」の提出が必要な場合があります。入札辞退届は様式が指定されていることが多いため、発注機関のサイトを確認しましょう。

一方、ペナルティが課せられるのは、入札書の提出後や落札が決まったタイミングでの辞退です。

ペナルティの内容は発注機関によって異なりますが、1〜数ヵ月の一定期間において入札参加停止となることが一般的です。

また、入札参加申請を行なったにもかかわらず入札書を提出しなかった「無断欠席」についてもペナルティの対象となる場合もあります。発注機関のルールに従い、忘れずに入札辞退届を提出しましょう。

主な入札方法3種類と随意契約

官公庁の入札に参加するうえでは「入札の種類」について理解することが重要です。ここでは、以下の3つの入札方法を解説します。

- 一般競争入札

- 企画競争入札

- 指名競争入札

官公庁の入札案件ではあるものの、上記3つの入札方法に加えて、入札を行わず受注者を決める契約方法「随意契約」についても解説します。

一般競争入札

一般競争入札は官公庁の入札において、もっとも採用されている入札方法です。

参加申請の審査をクリアし入札参加資格を取得していれば、入札参加が可能です。落札者の選定方法は「最低価格落札方式」と「総合落札方式」の2種類があります。

最低価格落札方式はもっとも安い価格を提示した企業が落札者となり、総合評価落札方式では価格に加え、企業の実績や技術力などを総合的に評価して落札者を選定します。

一般的に、一般競争入札では最低価格落札方式が用いられる傾向にあります。

価格のみでの競争となるため、企業の営業年数や実績を問わず、多くの企業が公平な立場で参加できることがメリットです。案件も豊富なため、はじめて入札に参加する企業でも挑戦しやすい入札方法といえるでしょう。

ただし、低価格での落札となれば、それだけ利益が少なくなる傾向があります。また、参加のハードルが低いことにより、他社との競争が激しく落札が難しくなることも少なくありません。

一般競争入札は公平性が高く参加のハードルは低いものの、落札や利益の確保においては戦略や知識が必要です。

企画競争入札

企画競争入札とは、価格ではなく提案内容や企業の業務遂行能力によって争われる入札方法です。「プロポーザル」と呼ばれることもあります。

企業は発注機関が提示した予算内で提案書を提出し、技術力や創造性、デザインなどの優位性を競います。価格のみで評価する一般競争入札とは異なり、高度な専門知識や技術が求められる業務で採用されることが多いのが特徴です。

主な対象業務としては、ITシステム開発・コンサルティング、建築・土木分野の設計・監理業務、広告・PR、調査研究などが挙げられます。

企画競争入札は、以下の3種類があります。

| 公募型 | 参加申請を行い審査に通過することで入札に参加できる |

| 指名型 | 発注機関に指名された企業のみが入札に参加できる |

| 環境配慮型 | 温室効果ガスの排出削減にかかわる技術提案が求められる |

上記3つの方法は、参加条件が異なるものの、落札するには他社より優れた提案内容を提示する必要があります。

提案書の作成やプレゼンテーションの準備など、入札までの工程は多いものの、あらかじめ予算が明確になっているため、利益の確保につながりやすいことが企画競争入札のメリットです。

また、企画競争入札では、プロポーザル方式とコンペ方式のどちらかで落札者が選定されます。それぞれ採用されるシーンは以下の通りです。

| プロポーザル方式 | 具体的な業務提案を募る案件 |

| コンペ方式 | デザインやアイデアを募る案件 |

指名競争入札

指名競争入札は、発注機関が複数の入札者を指名し、もっとも有利な条件を提示した企業が落札者となります。落札者の選定方法は一般競争入札と同様に、最低価格落札方式と総合評価落札方式で選定されます。

官公庁の入札では、公平性の高い一般競争入札で行われることが一般的です。しかし、入札に参加できる企業が少ない場合や、契約上、一般競争入札が適さないと判断された場合は指名競争入札が行われます。

入札参加者がある程度制限されていることにより、ライバルが少なく、落札できる可能性が高いことが、指名競争入札のメリットです。

ただし、指名を受けないと入札に参加できないことや、実績の少ない企業は指名を受けられるチャンスが限られるため、多くの企業にとって参加のハードルが高い入札方法といえます。

随意契約

官公庁における事業の発注は、一般的に入札で受注者を決定します。しかし、例外的に入札を行わず受注者を決める契約方法が「随意契約」です。

随意契約とは発注機関が競争入札を行わずに、特定の受注者を選定して契約を結ぶ方式です。ただし、発注機関が自由に選べるわけではなく、法律やルールにもとづいて適用条件が厳格に定められています。

これまで官公庁の入札で落札をした実績がある企業が対象になるケースが多く、過去に取引のない企業が選ばれることはありません。ほかに依頼できる企業がいない場合も、随意契約が用いられるケースがあります。

入札と比べて契約までがスピーディーであり、価格や技術での競争がないため、企業にとって非常に魅力的な契約方法といえるでしょう。

しかし、発注者の恣意的な選定によって受注者を選定したり、企業と発注者の癒着が疑われたりするリスクもあります。随意契約には大きなメリットがありますが、あくまで例外的な契約方法であり、リスクがあることも頭に入れておくことが重要です。

入札案件の発注機関・業種について

ここまで、入札における5つの流れと注意点について詳しく解説しました。

ここでは、どのような発注機関が案件を公示しており、その業務にはどのような種類があるのかを紹介します。

発注機関や業種を理解したうえで、入札・開札を行いましょう。

発注機関は主に省庁や自治体

入札案件の発注機関は、以下のように分類されます。

| 種類 | 具体例 |

| 国の機関(主に省庁) | 内閣府・防衛省・法務省・文部科学省・農林水産省・総務省・国土交通省・厚生労働省など |

| 地方公共団体(自治体) | 都道府県庁・市区町村役所 |

| 外郭団体 | 独立行政法人・地方独立行政法人・特殊法人・特別民間法人など |

| その他 | 医療・福祉、教育、研究所、博物館・美術館など |

国の機関とは、内閣府や省、省の外局である庁を示します。

地方公共団体とは、都道府県、市町村などの行政機関の総称です。県と市区町村はそれぞれ独立した組織のため、入札や参加申請などは個別に行う必要があります。

外郭団体とは、国の機関や地方自治体とは別の組織ではあるものの、省庁や自治体の仕事を代行する法人のことです。

上記3種類以外には、国が運営する医療施設や教育機関・研究所なども発注機関となる場合があります。

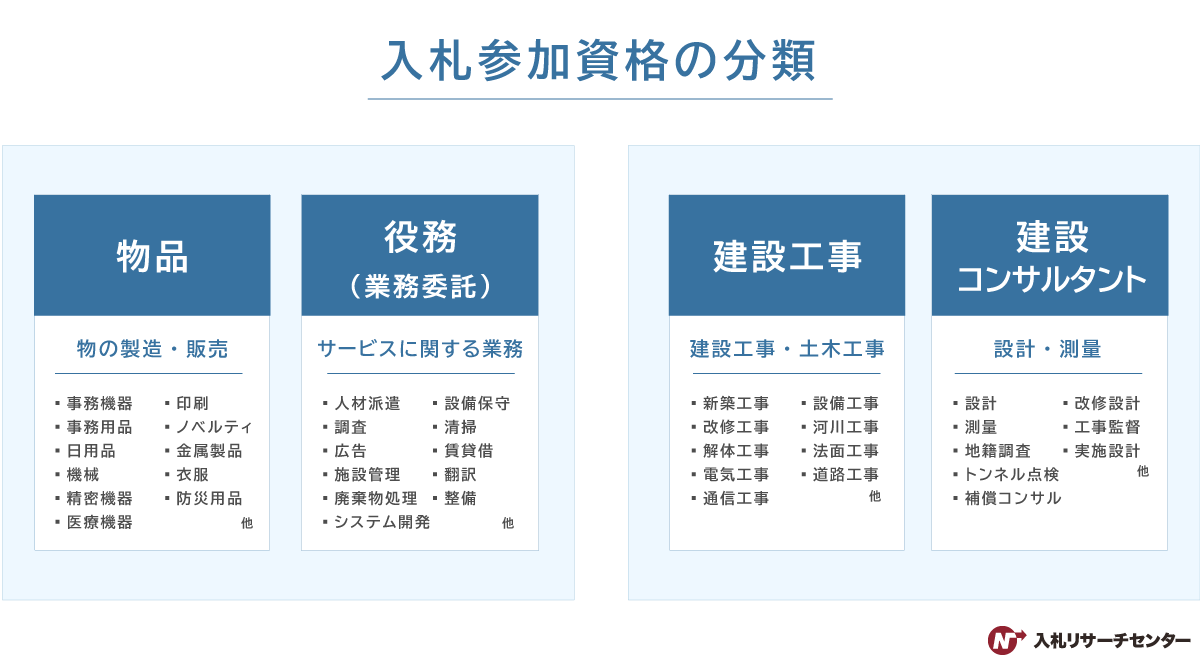

業種はITから建設工事までさまざま

入札において、業種は大きく以下の4つに分けられます。

- 物品

- 役務(業務委託)

- 建築工事

- 建設コンサルタント

物品には、製造や販売、供給を行う企業が分類され、役務には、広告運用やシステム開発などのサービスを提供する企業が含まれます。

入札に参加できる業種は、広告やシステムなどのIT関連企業だけでなく、建設工事の施工業者やコンサルティング業務を提供する企業なども含まれます。

入札や開札に関するよくある質問

最後に、入札や開札に関するよくある質問を2つ紹介します。

- 開札とは?

- 入札と開札の違いは?

よくある疑問を解消したうえで、入札に臨みましょう。

Q.開札とは?

A.開札とは、入札の締切後に、提出された入札書を開封し、入札価格や条件を確認する手続きのことを指します。入札の公平性・透明性を確保するため、多くの場合、公的な場で実施されます。

発注機関からの通知で知らされることもあれば、Webサイトで公開されることもあるので、通知またはオンラインで確認しましょう。

価格や提案内容などの詳細が入札の成否にかかわらず公表され、無事に落札されていることが確認されれば、契約交渉に進むことが可能です。

仮に落札できなかった場合も、競合他社の入札に関する情報を確認しましょう。次回の入札に備えて、競合他社の価格や提案などを参考にすることが大切です。

Q.入札と開札の違いは?

A.入札とは、官公庁が公共事業を発注する際に、民間企業を選定するシステムです。一方で、開札は、入札の流れにおけるひとつのステップであり、入札が締め切られた後に入札書類が公表されることをいいます。

入札と開札は、まったく異なるものではなく、入札をするうえでどちらも知っておくべき基本的な用語です。入札は公共事業を発注するための仕組み、開札は入札後に入札書類を公に開示するステップという違いを理解しておきましょう。

入札案件探しを効率化する方法

ここで挙げたように、発注機関数・業務の種類が非常に多様なことから、自社の業種や規模に合った案件が見つかる可能性も高いと言えます。

一方で、STEP3で解説した通り、豊富な案件の情報を発注機関Webサイトから自力で収集し続け、自社に合った案件を探すことは容易ではありません。

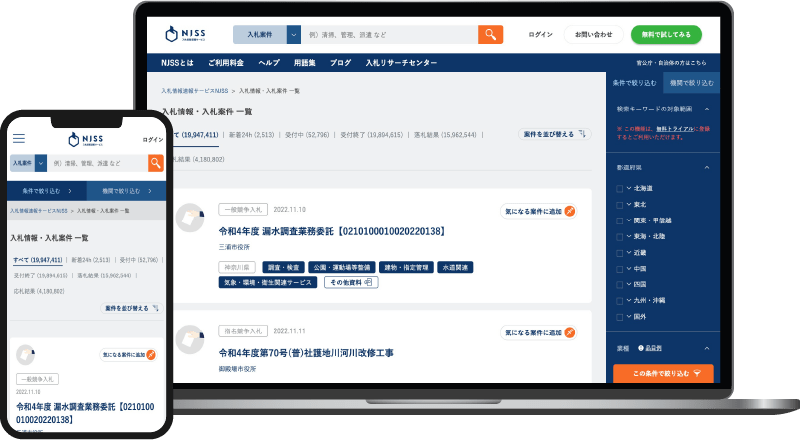

入札情報速報サービス「NJSS」では、こうした案件探しの手間を最小限にするため、保有資格や参入したい地域で絞り込み検索ができます。自社に合った案件を探すサポートも充実しています。

各発注機関に分散された案件の情報を一元化して効率的に情報収集や分析を行うことができますので、これから参入を本格化したいと考えている方は、ぜひ一度お試しください。

NJSSは、全国の官公庁や自治体の

入札情報や落札情報を提供する

国内最大級の入札情報サービスです。

-

全国の入札情報を一括検索

全国の入札情報を一括検索

-

最新の入札情報を毎朝メールでお届け

最新の入札情報を毎朝メールでお届け

-

過去の落札額・落札会社から

過去の落札額・落札会社から

入札動向の分析が可能 -

雑多な案件のタスクを管理し、

雑多な案件のタスクを管理し、

機会損失を防ぐ

入札アカデミー(運営:株式会社うるる)では、入札案件への参加数を増やしていきたい企業様向けの無料相談を承っております。

のべ3,000社以上のお客様に相談いただき、好評をいただいております。入札情報サービスNJSSを16年以上運営してきた経験から、入札案件への参加にあたってのアドバイスが可能です。

ご相談は無料となりますので、ぜひお問い合わせください。

関連記事:

アイキャッチ.png)

.png)

.png)