政府予算の決定プロセスは複雑で、そのスケジュールを正確に把握することは、入札案件や公共事業で先行者利益を得るための鍵です。

この記事では、政府予算が「いつ」「どのように」決まるのかを年間カレンダー形式で徹底解説します。政策立案から国会審議、予算成立後の入札案件の動きまで、各フェーズでの注目ポイントと、企業が取るべき戦略的アプローチを具体的に解説します。

本記事を読めば、あなたのビジネスチャンスを最大限に引き出すための具体的なヒントが得られるでしょう。

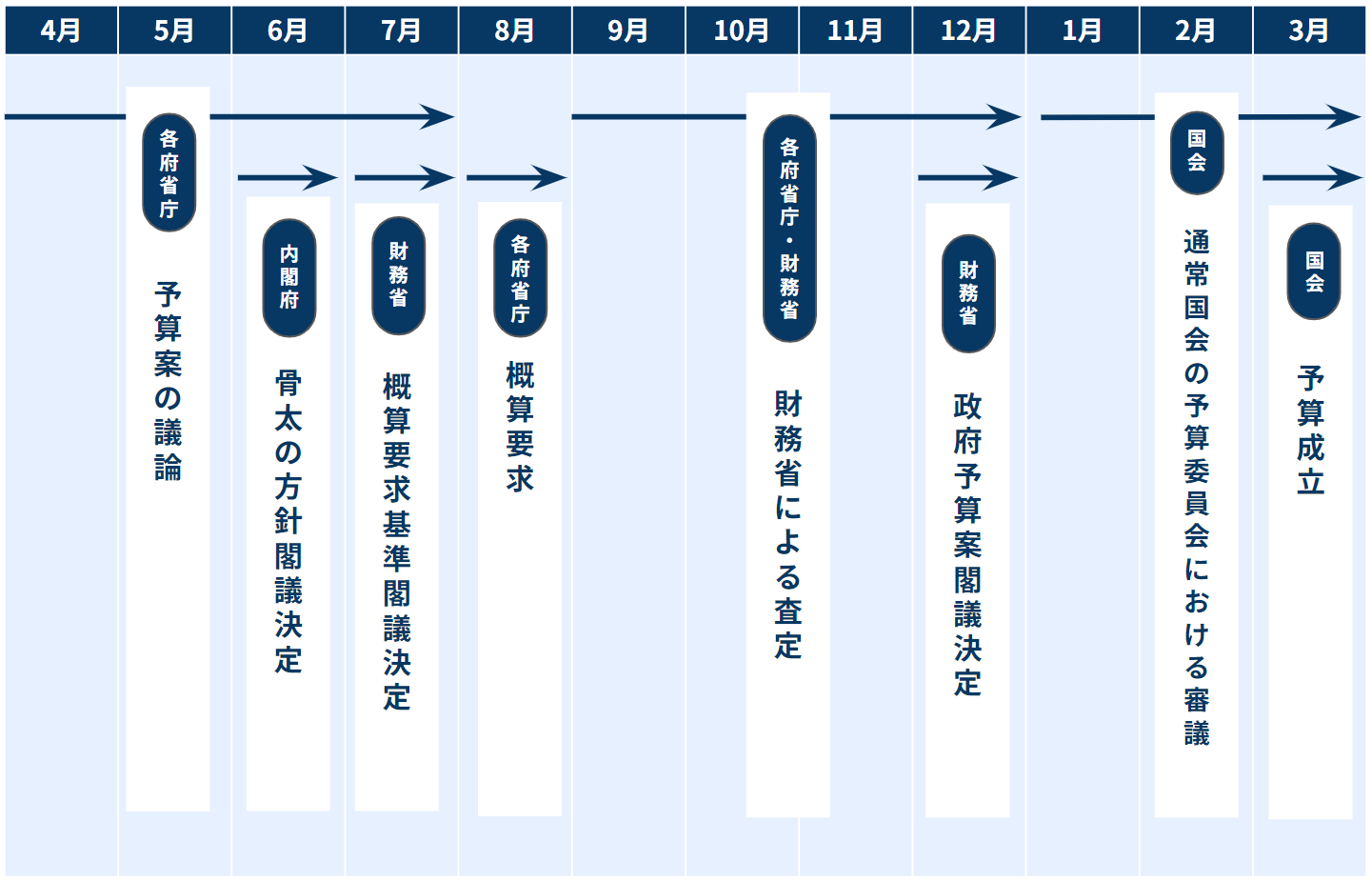

【年間スケジュール】政府予算決定の全プロセスと各月の動き

政府予算の編成から決定、そして成立に至るプロセスは、多くの機関が関与し、年間を通じて複雑なステップを踏みます。新年度の予算がどのように計画され、承認されるのかを月ごとの動きとともに詳しく解説します。

【各府省庁】予算案の議論(〜7月)

各府省庁では、毎年夏頃までかけて予算につながる政策の仕込みをします。

各府省庁の担当者が現場の事業者などから聞いた課題や海外の動向などを元に政策を作るのですが、その際に審議会を開き、公式な場で有識者の方を含めた意見としてまとめることも多いです。

例えば、2年ほど前から政策の目玉になっているGX(グリーン・トランスフォーメーション)で言えば、このような審議会(小委員会)での議論が行われ、2022年の5月19日に中間とりまとめが公表されています。

こうした報告書などを見ると、今後の政策の方向性のみならず、翌年度に向けて、各府省庁がどのような予算要求をしそうか推測することができます。

【内閣府】骨太の方針閣議決定(6月)

6月頃には、内閣府が中心となり「経済財政運営と改革の基本方針」、通称「骨太の方針」が閣議決定されます。

これは、経済財政諮問会議での議論を経て策定され、政府の経済財政運営の基本的な考え方や、翌年度の予算編成における重点分野、主要な政策課題が明記されます。

各府省庁は、この骨太の方針に自らの政策を盛り込んでもらうべく、内閣府や与党への働きかけを行います。骨太の方針に記載された政策は、その後の予算要求や財務省との折衝において、強い根拠となるため、非常に重要視されます。

【財務省】概算要求基準閣議決定(7月)

各府省庁が予算要求をはじめるにあたって、守るべき金額感のルールなどを定めたものになります。

例えば令和6年度予算の場合は、このような基準が公表されています。

令和7年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(財務省)![]()

国の財政事情が厳しい中、こうした基準に適合するように、予算の要求をすることが求められています。

【各府省庁】概算要求(8月)

各府省庁の会計担当部局の審査を経たものが、概算要求として公開されます。

財務省による審査の前ですが、各府省庁がどんな予算要求をしているのか、という点を確認することができます。

こちらもホームページで各府省庁が公表しますが、一例としては以下の通りになります。

このくらいの粒度になると、各府省庁がどんな政策をやりたいと思っているのか、大体の想像ができるようになると言えるでしょう。

【各府省庁・財務省】財務省による査定(9〜12月)

概算要求で各府省庁が提出した概算要求について、財務省の主計局という部局が審査をします。

主計局には各府省庁ごとの担当係がおり、予算要求をしている担当者は主計局の担当係の元に足繁く通うことになります。

この査定プロセスでは、そもそも本当に予算をつけるのかといった観点や、金額、政策スキームの妥当性など、幅広い観点から審査を受けることになります。

【財務省】政府予算案閣議決定(12月)

毎年年末になると、財務省査定を経た政府の予算案が閣議決定されます。

このように、財務省のHPで公表されます。

まだ国会での予算審議の前ではありますが、ここまで来れば個別の予算の内容が大きく変わることはありません。

【国会】通常国会における審議(1〜3月)

予算の成立には国会での採決が必要です。

そのため、衆議院・参議院それぞれの予算委員会での審議を経て、それぞれの本会議で採決されることになります。

もっとも、予算委員会は首相のほか関係閣僚全員が参加する場であり、かつNHKの中継もされることから、予算の内容のみならず、その時々のホットイシューが扱われることが多いです。

最近では、自民党の派閥の問題で、政治とカネに関する論戦が行われていたことは記憶に新しいのではないでしょうか?

こうした国会の審議プロセスを経て、3月ごろに当初予算が可決されることになります。

予算スケジュールから逆算!入札案件獲得のための戦略的アプローチ

政府予算の決定プロセスを理解することは、入札案件獲得に向けた戦略を立てる上で極めて重要です。予算が成立してから案件を探し始めるのでは、すでに手遅れになることも少なくありません。ここでは、予算スケジュールを逆算し、先行者利益を得るための具体的なアプローチについて解説します。

① 春〜初夏:「政策形成」段階での先行提案

春から7月にかけては、各府省が次年度の政策アイデアを検討・議論する時期です。審議会資料や中間報告をもとに、自社の技術・サービスを社会課題解決にどう活かせるかを提案することで、政策内容や予算要求に影響を与えることが可能です。

【ポイント】この段階から提案することで、予算に反映される可能性が高まる。

② 初夏〜夏:「方針決定」時期の動向把握と分析

6〜7月に閣議決定される「骨太の方針」や「概算要求基準」では、政府全体の重点政策や予算配分の方向性が明らかになります。これらを詳細に分析し、自社の強みと結びつけて、次年度の入札機会を見据えた事業戦略を構築します。

【ポイント】予算の重点分野を早期に把握し、計画立案に活かす。

③ 秋〜年度末:「予算成立前後」の準備と即応体制

予算は通常3月に成立し、4月以降に具体的な入札案件が順次公示されます。成立直後から動けるよう、予算前から提案書のドラフトや分析資料を準備しておくことが鍵です。価格以外の要素が重視されるプロポーザル形式にも備え、競合より一歩先を行く対応を目指します。

【ポイント】入札公示前から提案準備を進め、即応体制を整える。

④ 通年:補正予算・地方予算への継続的アプローチ

秋以降には補正予算や予備費の活用が進み、緊急対応型の案件が発生することがあります。また、地方自治体の予算も国の方針に影響を受けつつ、地域課題に即した事業が展開されます。政府発表や自治体動向を常時チェックし、タイミングを逃さず提案のチャンスをつかみます。

【ポイント】想定外の案件にも備え、常に情報感度を高めておく。

今すぐ、入札戦略を加速しよう

入札の成功には、予算編成スケジュールを逆算した戦略的アプローチが不可欠です。

しかし、情報収集・提案準備・タイミングの見極めを、限られた社内リソースだけで行うのは困難ではないでしょうか?

こんなお悩み、ありませんか?

-

入札に取り組みたいが、情報収集や提案書作成に手が回らない

-

予算や政策の動向を把握しきれず、後手に回ってしまう

-

競合より早く動きたいが、何から始めるべきか分からない

-

過去の入札データを活用した戦略立案に不安がある

-

公共事業を拡大したいが、専門人材が社内にいない

「入札BPO」がその課題、すべて解決します。

「入札BPO」は、市場分析・仕様書チェック・競合調査など、入札業務をトータルにサポートするサービスです。入札のプロフェッショナルが貴社と並走しながら、“先行者利益”の獲得を支援します。ご興味のある方は、ぜひ下記ページより詳細をご覧ください。

👉 サービス詳細はこちら:https://bpo.njss.info/