自治体営業は、民間企業向けの営業とは異なる特徴をもつ分野です。予算編成の時期や意思決定の流れが複雑であるため、適切な段階で提案を行わなければ、受注のチャンスを逃してしまう可能性があります。

また、単なる製品やサービスの提案ではなく、地域課題の解決につながる提案であることが求められるのが特徴です。

本記事では、自治体営業の基本的な仕組みや目的、提案戦略のコツを解説します。これから自治体向け営業に取り組む方や、営業成果を高めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ

のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で

入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。

▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ

全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。

情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。

自治体営業とは?

自治体営業とは、地方自治体(都道府県や市町村)を対象とした営業のことです。自社の製品やサービスを提供するだけでなく、地域社会が抱える課題を解決する手段として提案し、行政とともに公共価値を創出していく活動を指します。

ここでは、自治体営業の目的や特徴、民間営業との違いについて詳しく解説します。

以下の記事では、地方自治体の明確な定義や種類などを解説していますので、あわせてご覧ください。

関連記事:地方自治体とは何か?定義や種類、役割などをわかりやすく解説

自治体営業の目的と特徴

自治体営業の目的は、製品やサービスの販売だけにとどまらず、地域課題の解決に向けた提案を通じて、行政と信頼関係を築くことです。

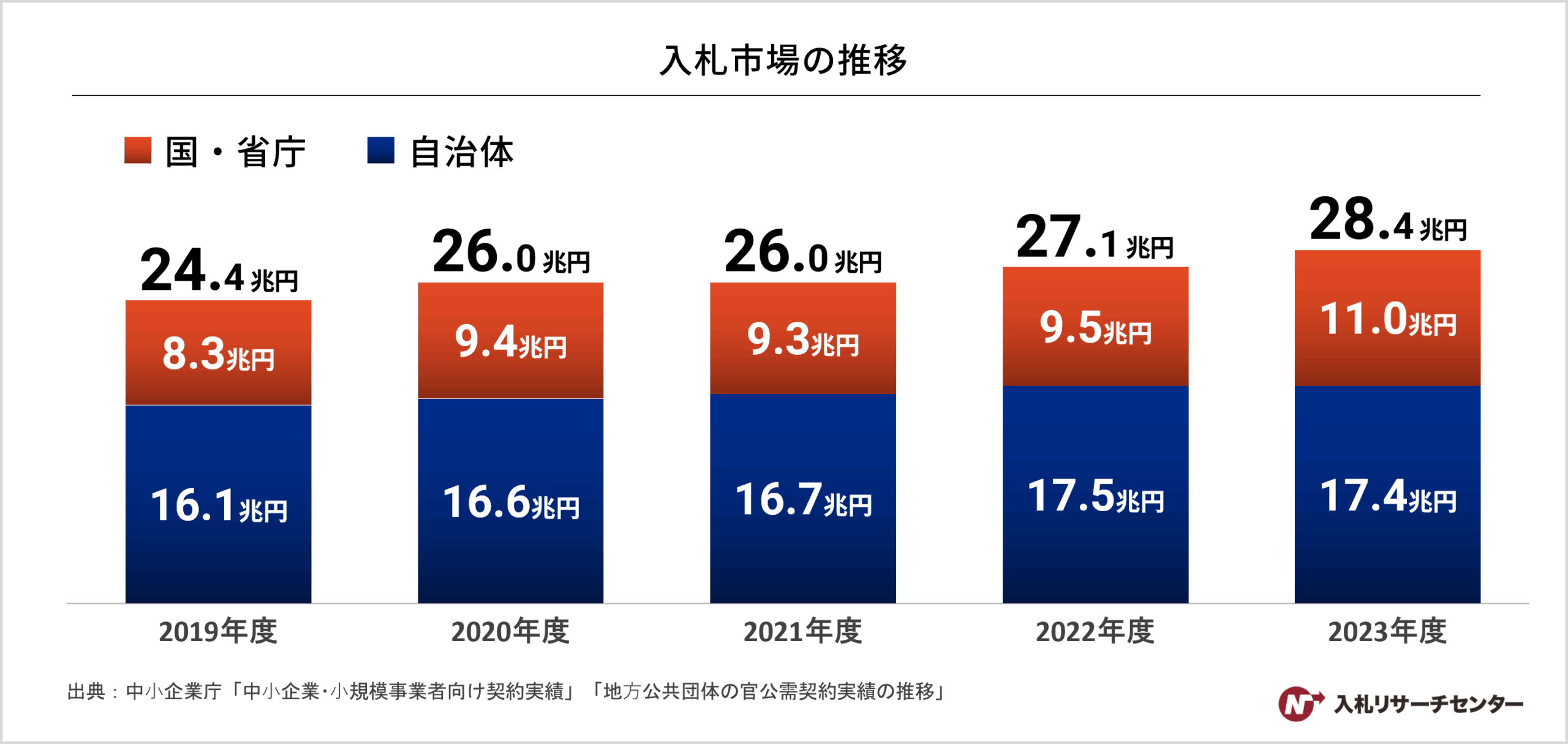

官公庁全体での年間発注額は27兆円を超え、うち自治体市場だけでも17.4兆円という巨大なスケールがあり、新規参入のメリットも大きいといえます。

ただし、自治体には二元代表制や過去の事例や実績を重視する傾向など、独自の意思決定構造があります。そのため、民間企業への営業と同じ手法では成果を上げにくいのが実情です。

二元代表制とは、首長(市長・知事など)と議会が、ともに住民から選ばれ、それぞれ独立した立場で意思決定に関与する仕組みです。単独の決裁者がおらず、提案が通るまでに時間を要します。

また、自治体では慎重な判断が求められる場面が多く、前例のある取り組みや他自治体での導入実績が重視されやすい傾向があります。たとえば、ICTツールの導入を提案する際も、単なるコスト削減ではなく「住民サービスの質向上」といった公益性を軸に訴求することが求められるでしょう。

そのため、自社のサービスを課題解決型のソリューションとして再定義し、行政の計画や政策方針と整合性のある提案を行うことが重要です。こうした姿勢が、自治体からの信頼を獲得し、成果につなげるためのポイントとなります。

民間営業との違い

自治体営業と民間営業の大きな違いは、意思決定の仕組みと営業の時間軸にあります。民間企業では、明確な決裁者が存在し、比較的短期間で判断が下されるケースが一般的です。

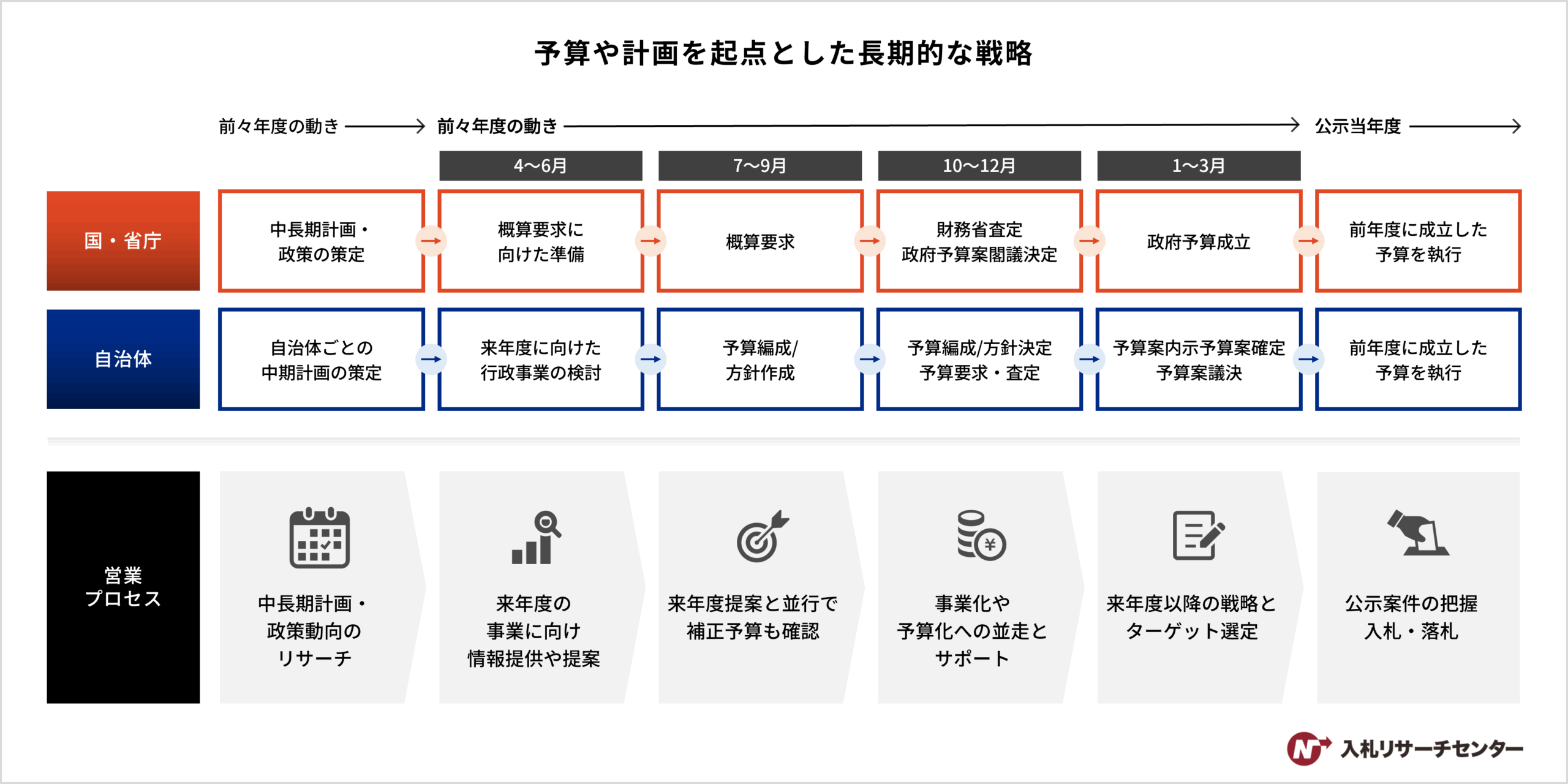

一方、自治体営業では、年度単位(4月~翌年3月)の予算サイクルに沿って進行するため、中長期的な視点に立った提案活動が求められます。即効性のある提案だけでなく、自治体の総合計画や施策方針に沿った、将来を見据えた提案を行うことが重要です。

また、自治体では下記のように複数の関係部署の合意が必要となり、意思決定までに時間と手順を要します。

- 担当課:現場の実務部署

- 財政課:予算の整合性を確認

- 首長部局:施策全体との整合を判断

- 議会:最終的な予算承認

加えて、自治体は公金を扱うため失敗を避ける傾向が強く、前例重視の慎重な姿勢が求められるケースも見られます。このように、民間と同様の営業手法では通用しにくいため、自治体特有の意思決定フローや論理構造に即した営業戦略を立てることが不可欠です。

自治体営業でよくある4つの課題

自治体営業は民間営業と大きく異なるため、経験が浅いうちは成果が出にくく、悩むこともあります。自治体営業でよくある課題は、下記のとおりです。

- 民間と同じ営業手法では提案が選ばれにくい

- 人脈営業やコネに依存しない公平性が求められる

- 減点方式の評価に対応しにくい

- 入札・プロポーザル制度の仕組みがわかりにくい

それぞれ詳しく解説します。

民間と同じ営業手法では提案が選ばれにくい

自治体営業では、民間企業向けの営業手法をそのまま適用しても効果が出にくいのが実情です。価格の安さや多機能性を一方的にアピールする提案は、自治体が重視する評価軸とずれており、採用につながりにくい傾向です。

自治体では下記の視点が評価され、導入後も地域や住民に長期的な価値をもたらすかどうかが問われます。

- 公共性:住民サービスの向上に資するか

- 波及効果:地域社会への広がりや影響があるか

- 継続性:導入後も安定した運用・保守が可能か

また、意思決定にあたっては庁内の関係部署との調整や議会での承認など、複数の段階を踏む必要があります。そのため、短期間で成果を出すのは難しい点にも注意しましょう。

こうした背景から、自治体営業では地域課題への対応や導入後の運用支援などを踏まえた提案姿勢が求められます。

人脈営業やコネに依存しない公平性が求められる

自治体営業では、個人的なつながりや慣習的な営業スタイルは通用しません。法令や条例により、接待や贈答が厳しく制限されており、すべての業者が平等に競争できる環境が整えられています。

下記のような特徴を理解し、公正な提案を行うことが重要です。

- 接待や贈答などは制限されている

- 入札・プロポーザル方式で正当に競う必要がある

- 提案内容の妥当性や過去の実績が評価される

信頼関係の構築は、人脈ではなく、行政課題に寄り添った提案や継続的な情報発信によって行われます。

減点方式の評価に対応しにくい

自治体の選定では、加点よりも減点を避ける視点が重視される傾向にあります。民間のような独自性・スピード重視の提案よりも、安定性や信頼性が重視されるため、慎重な準備が求められます。

- 革新性よりも「確実に運用できるか」が重要になる

- 他自治体での導入実績が評価につながる

- リスクを最小限に抑えた提案内容が求められる

新規性よりもリスクの少なさが優先されやすいため、万全な運用体制・トラブル時の対応策まで示すことが評価につながるでしょう。

入札・プロポーザル制度の仕組みがわかりにくい

自治体の調達制度には、下記のように、複数の形式が存在し、それぞれに異なるルールや対応が求められます。

必要となる提出書類の種類や評価基準は制度によって大きく異なるため、営業活動を行う企業は事前にそれらの違いを把握しておく必要があります。

また、自治体営業では「いつ提案するか」も重要です。とくにプロポーザル方式の場合、提案内容が自治体の事業計画に影響を与える可能性があります。そのため、年度の前半(4月~9月)に情報収集や提案準備を進めておくことが効果的です。

なぜなら、自治体の予算編成や事業計画は年度単位で進行しており、実際に公告が出る頃には内容が固まってしまっているケースが多いためです。制度の仕組みを正しく理解したうえで、提案内容が検討されはじめる早い段階から働きかけを行うことが、成果を上げるポイントとなります。

以下の記事では、入札の基本情報や入札参加の流れを詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

関連記事:入札とは?入札の基本情報・入札参加の流れをわかりやすく解説

落札確率を高める自治体営業の5つの提案戦略

自治体営業で成果を出すには、単に入札案件に応じるのではなく、事前の準備と戦略的な提案が不可欠です。ここでは、落札確率を高めるために実践すべき5つの提案アプローチを解説します。

- 事前に情報収集を行い、自治体の動きを読み解く

- 中長期計画・政策からニーズを逆算する

- 自社サービスを自治体目線で最適化する

- 提案のタイミングを公示前に早める

- 導入後の支援まで見据えて提案する

詳しく見ていきましょう。

事前に情報収集を行い、自治体の動きを読み解く

提案を成功に導くには、営業活動の前段階でどれだけ情報を収集できるかが重要になります。自治体の課題や方針は、公開資料からある程度読み解くことが可能です。

とくに注視すべきは、総合計画や予算書、議会資料などです。これらを通じて、自治体が「何を重視しているか」「どこに予算を配分しているか」を把握できます。

営業前に確認しておきたい資料の例は、下記のとおりです。

- 総合計画・個別計画:中長期の政策課題やビジョン

- 予算書・事業計画:重点施策への予算配分

- 議会議事録・首長の発言:直近の課題認識や優先順位

たとえば、子育て支援が重点施策となっていれば、そのテーマに即した他自治体の実績を提示することで、説得力のある提案につながります。

中長期計画・政策からニーズを逆算する

自治体は10年単位の総合計画と、3~5年単位の個別計画にもとづいて、政策を立案しています。これらから将来のニーズを読み取り、自社の提案を紐づけることが重要です。

おもなポイントは、下記のとおりです。

- 計画の目標達成にどう貢献できるかを示す

- 国の施策と連動することで補助金活用も視野に入る

- 将来ビジョンへの貢献は評価されやすい

現在の課題だけでなく、これからの政策実現まで見据えた提案が、自治体からの信頼を高めます。

自社の製品・技術・提案を自治体目線で最適化する

自治体が重視するのは、住民福祉の向上や地域課題の解決に直結する提案です。企業側が重視するコスト削減や性能、機能性も重要ですが、それ以上に「地域課題の解決につながるか」「住民にどう役立つか」が評価されます。

自治体目線で提案を最適化するポイントは、下記のとおりです。

- 機能よりも社会的意義・住民への効果を重視する

- 技術面は補足資料にし、主文では課題解決を強調する

- 成果事例を用いて具体的に示す

製品や工事、システムといった提供内容を問わず、地域課題解決ツールとして再定義することで、採用の可能性が大きく高まります。

提案のタイミングを公示前に早める

自治体営業では、公示後の対応だけでは競争に出遅れるリスクがあります。実際の提案成功率を高めるには、公示前の計画・予算策定段階でのアプローチが重要です。

この時期に自治体の課題や方針を把握し、先んじて提案の材料を提供できれば、選定時に優位な立場を築ける可能性が高まります。

具体的には、下記のような活動が効果的です。

- 予算書や総合計画から重点施策を読み取る

- 関連部署と早期に接点をもち、関係性を構築する

- 実現可能な施策案や他自治体の事例を先行提案する

このような事前提案は、単なる受け身の営業ではなく「政策形成段階への関与」を意味します。年間スケジュールを踏まえた計画的な情報収集と提案活動が、成果を大きく左右します。

以下の記事では、入札手続きにおける公示・広告について詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

関連記事:入札手続きにおける公示と公告とは?違いをわかりやすく解説

導入後の支援まで見据えて提案する

自治体は物品の納入や施設・設備の設置など、導入段階を終えたあとの対応も重視します。製品の維持管理体制や保守スケジュール、職員向けの引継ぎ支援など、導入後の支援を含めた提案が、自治体からの信頼を得る決め手となるケースも少なくありません。

導入後の支援内容の一例は、下記のとおりです。

- 納品後・竣工後の保守点検や更新対応

- 設備や製品の操作説明、引継ぎマニュアルの整備

- 職員異動や組織変更を想定した継続的なサポート体制の構築

導入後も任せて安心と思われる提案は、長期的な契約や横展開にもつながります。

自治体営業を支援する4つのサポート

自治体営業で成果を上げるには、公示された案件に反応するだけでなく、計画段階から戦略的に動くことが重要です。また、資管理や社内体制の整備も不可欠であり、営業現場の負担は大きくなりがちです。

株式会社うるるでは、官公庁・自治体ビジネスに特化した複数のサービスを展開し、営業活動を多角的に支援しています。落札確率を高めるために、下記のようなシーンでの活用が可能です。

- 入札情報や計画を効率よく収集・分析

- 資格管理のミスを防ぎ、機会損失を回避

- 人手不足でも入札業務を進められる体制

- 提案前にニーズを可視化して戦略に活用

それぞれの支援サービスの特徴を詳しく紹介します。

入札情報や計画を効率よく収集・分析

自治体営業において最初の壁となるのが、膨大な入札情報や予算計画の収集と分析です。下記のサービスを活用すれば、工数を大幅に削減し、戦略的な提案が可能になります。

| サービス名 | 特徴 |

| NJSS(入札情報速報サービス) | ・全国8,900機関以上から年間190万件以上の入札情報を収集 ・競合の応札・落札履歴まで一括で確認可能 |

| GoSTEP | ・75万件以上の予算情報や自治体計画をデータベース化 ・提案の種まき段階から活用可能 |

事前に「何に予算がつくか」「誰に提案すべきか」がわかることで、無駄な工数をかけずに的確なアプローチが実現します。

資格管理のミスを防ぎ、機会損失を回避

入札案件に挑戦するには、あらかじめ取得した入札資格の管理が不可欠です。しかし、自治体ごとに更新時期や書式が異なるため、見落としや手続きの遅れが発生しやすいのも事実です。

「入札資格ポータル」は、下記の機能でミスや手間を最小限に抑えます。

- 更新期限の通知機能でうっかりミスを防止

- 専用フォーマットで資格種別・機関別に一括管理

- 検索機能で抜け漏れを可視化

複数部門・複数エリアで展開する企業にとって、資格管理の効率化を行うことで、確実な入札参加と社内の業務最適化を同時に実現できます。

人手不足でも入札業務を進められる体制

「やるべきことはわかっているけれど、リソースが足りない」という課題には「入札BPO」の活用が効果的です。株式会社うるるが提供するBPO支援では、下記の業務をアウトソース可能です。

- 入札案件・仕様書のチェック業務の代行

- 過去の案件分析・データ加工

- ニーズ調査や計画書の収集支援

専門チームによる実務支援により、営業担当者は本来の提案活動に集中できます。業務負荷を下げながら、営業戦略の再現性とスピードを高められるでしょう。

提案前にニーズを可視化して戦略に活用

自治体への提案でもっとも重要なのは、ニーズとの一致です。「GoSTEP」や「入札BPO」では、下記の支援を通じて提案内容の精度を高められます。

- 総合計画や実施計画など、自治体が掲げる方向性のレポート提供

- 過去の課題や取り組み実績に関する調査・分析

- 独自アンケートによる意識調査・部課リストの提供

これにより、一般的な製品・サービス紹介ではなく、「御社だから頼みたい」と言われる提案内容へと進化させられます。

自治体営業の課題別・サポート活用事例3選

自治体営業は、民間営業とは異なる専門性と準備が求められます。ここでは、株式会社うるるのサービスの活用事例を紹介します。

- 業務効率化を目指す企業

- 戦略強化を狙う企業

- 人手不足の企業

詳しく見ていきましょう。

業務効率化を目指す企業

全国の拠点をもつ企業では、支社ごとにバラバラに入札情報を管理していたり、資格更新のタイミングが把握できていなかったりするなど、自治体営業のオペレーションが煩雑になりがちです。こうした状況を放置すると、案件の見落としや、資格切れによる応札不可といった機会損失につながります。

こうした課題を解決するため、株式会社うるるでは下記のようなサービス活用を提案しています。

| サービス名 | 活用方法 |

| NJSS(入札情報速報サービス) | ・全国の入札情報を一括検索 ・案件選定の効率化 ・拠点間の情報格差を解消 |

| 入札資格ポータル | ・資格の取得・更新状況を集約 ・資格更新漏れを防止 ・エリアごとの資格戦略を最適化 |

| GoSTEP | ・予算情報から注力自治体を抽出 ・提案タイミングを事前に把握 ・行政計画をもとに提案先の分析 |

これらのサービスを活用することで、情報収集・資格管理業務の負担が大幅に軽減され、提案活動にかけられる時間を確保できるようになります。結果として、対応可能な案件数が増え、営業効率が飛躍的に向上します。

戦略強化を狙う企業

多くの企業は、公告が出てから入札対応を開始します。しかし、競合の中にはすでに仕様書作成の段階から自治体と関係性を築き、提案内容に影響を与えているケースもあります。

こうした戦略的アプローチを実現するためには、早期の情報収集と事前提案が不可欠です。株式会社うるるでは下記のようなサービスの活用を提案しています。

| サービス名 | 活用方法 |

| GoSTEP | ・中長期計画や過去事業の履歴を分析 ・実施計画を把握し、公示前に提案を準備 ・予算要求にあわせたタイミングでアプローチ |

| NJSS(入札情報速報サービス) | ・過去の応札・落札データから競合動向を分析 ・有利な地域や分野を把握し、戦略に反映 |

| 入札BPO | ・仕様書確認を代行 ・営業担当はヒアリングや提案に集中できる体制を構築 |

これらを組み合わせることで、入札の事前段階から主導権を握る戦略的な営業活動が可能です。結果として、自治体との関係性が深まり、予算への反映や高い落札率につながります。

人手不足の企業

中小企業や少人数の営業チームでは、限られたリソースで自治体案件に対応することが難しく、入札参加を継続できない事態も少なくありません。そのような企業では、外部支援サービスを活用することで、営業体制の維持と成果の最大化が可能になります。

| サービス名 | 活用方法 |

| 入札BPO | ・案件の選定・仕様書確認まで一括代行 ・社内の営業リソースを提案活動に集中可能に |

| GoSTEP | ・予算や施策方針から重点自治体を選定 ・戦略的に提案先を絞り込むことで少人数でも効率的に対応 |

| 入札資格ポータル | ・各自治体の資格申請・更新を一元管理 ・更新漏れを防止し、継続的な応札体制を維持 |

これらのサービスによって、担当者が少なくても安定した営業活動が実現できます。人手不足でも、自治体営業の成果を着実に伸ばしていく体制が整うでしょう。

自治体営業の年間スケジュール

自治体営業では、入札が公示されたタイミングで動き出すのでは遅く、前年度の春頃から営業活動を仕込む必要があります。案件化の背景には、予算編成や事業計画などにもとづいた長期的な検討プロセスが存在するためです。

おもな流れは、下記のとおりです。

- 中長期計画を読み解き、提案の準備をはじめる

- 予算要求にあわせて提案を強化する

- 査定や補正予算を見越して動く

- 予算確定後の案件を把握し、次年度に備える

それぞれの時期ごとのポイントを、順を追って解説します。

1.計画を読み解き、提案の準備をはじめる

4〜6月の春先は、自治体が次年度の政策方針や事業計画を検討する重要な時期です。この段階では、総合計画や行政評価などの資料から、各部門の課題・重点施策を読み解く必要があります。

営業としては、下記のような動きが効果的です。

- 各部署の中長期方針を把握し、ニーズを先読みする

- 他自治体の動向を横断的に比較し、トレンドを押さえる

- 提案につなげられそうなテーマを早めに社内で整理する

この時期に集めた情報が、後の提案内容の土台になります。製品を売り込むのではなく、自治体の方向性に沿った形での提案の準備期間として戦略的に活用しましょう。

2.予算要求にあわせて提案を強化する

7〜9月は、自治体が翌年度の予算要求に向けて本格的に動き出す時期です。この段階でのアプローチ次第で、提案が予算に反映されるかどうかが決まります。

自治体職員との関係性を深めながら、次のような工夫で提案の説得力を高めましょう。

- 導入によるメリットや成果のイメージを具体的に示す

- ニーズ調査やアンケート結果などの裏付けデータを加える

- 実現可能性や費用対効果を踏まえた現実的な提案に仕上げる

単なる製品やサービスの紹介にとどまらず、「自治体の課題に寄り添い、解決策をともに考えるパートナー」である姿勢を示すことが、提案採用への近道となります。

3.査定や補正予算を見越して動く

10〜12月は、来年度の予算案を詰める査定フェーズにあたります。この時期には、夏までに行なった提案が庁内で比較検討されるため、後追いのフォローが重要です。

また、政治的判断や急なニーズから生まれる補正予算への対応もポイントになります。

- すでに提案した内容の進捗確認や再説明を行う

- 関連部署を横断的にフォローし、案件化の後押しを図る

- 補正予算の傾向をチェックし、新たな提案機会を見つける

短期的な成果にとらわれず、自治体の検討プロセスを踏まえた継続的な営業活動が、次年度の受注確率向上につながります。

4.予算確定後の案件を把握し、次年度に備える

1〜3月は、当該年度の予算が正式に確定し、案件の公示・執行がはじまる時期です。このフェーズでは、入札情報を確実にキャッチし、着実に参加・受注へとつなげる行動が求められます。

一方で、次年度以降の提案力を高める振り返りの時期でもあります。営業チームとして意識したいポイントは、下記のとおりです。

- 公示された案件の傾向を分析し、来期の提案に活かす

- 落札・失注の要因を社内で共有し、改善点を整理する

- 各自治体の執行状況を把握し、関係性維持の動きを続ける

短期成果と中長期戦略を両立させながら、年間を通じた営業力の強化を目指しましょう。

自治体と信頼関係を築く営業のコツ

自治体営業においては、製品の魅力だけでなく、信頼できる相手かどうかが採用判断に大きく影響します。提案前後の関係構築がその後の受注や継続取引を左右するため、営業活動は丁寧な姿勢が求められます。

自治体と信頼関係の構築に欠かせないポイントは、下記のとおりです。

- 現場担当者との関係性を丁寧に構築する

- 法人の安定性・信頼性を示す

- 実績紹介は類似自治体を意識する

詳しく見ていきましょう。

現場担当者との関係性を丁寧に構築する

自治体営業では、初回の面談で終わらせず、継続的な関係を構築しましょう。とくに現場の担当者は、提案の採用・導入後の運用まで関与するため、信頼を得ることで長期的な協力関係が築けます。

関係を深めるうえで意識したいポイントは、下記のとおりです。

- 担当者の関心や業務課題に即したフォローアップを行う

- 政策変更・予算変動などのタイミングにあわせて再訪問・情報共有を行う

- 庁内稟議の通過を後押しする資料やロジックを整えて支援する

面談後も継続的に寄り添う姿勢を見せることで、一度きりの営業ではなく頼れる相談相手としての信頼を得られるでしょう。

法人の安定性・信頼性を示す

自治体は、企業と税金を原資とする契約を行うため、取引先の信頼性や継続性を重視します。サービス内容が魅力的でも、「この会社に任せて問題ないか」といった観点で評価されることが多いため、事業基盤の強さを客観的に示すことが重要です。

訴求材料として有効な要素は、下記のとおりです。

- 財務データや業績などの健全性を示す数値

- ISO認証やプライバシーマークなど第三者の認証

- BCP(事業継続計画)や障害時の対応体制

- 過去の導入実績や成果データ

単に製品スペックを説明するだけではなく、提案書や面談時に企業としての信頼性を伝える工夫が求められます。

実績紹介は類似自治体を意識する

自治体職員は、導入の決定において他自治体での実績があるかを重視しています。そのため、単に実績件数をアピールするのではなく、対象自治体に近い事例を選んで紹介することで、説得力を高められます。

事例紹介の際に重視したい選定基準は、下記のとおりです。

- 人口規模や地域構造など、対象自治体との共通点があること

- 同様の課題に対して効果が明確に出ていること

- 担当者のコメントや視察可能な事例であること

「うちでも同じような成果が期待できそう」と思ってもらえるような事例を提示することで、前向きな検討へとつながりやすくなります。

自治体担当者とつながるアポ取り・ヒアリングの実践方法

自治体営業では、最初の接点をどう作るかが大きなハードルとなります。ここでは、効果的なアポイントの取り方と、的確なヒアリング先の見極め方について解説します。

自治体特有の組織構造や職員の立場を理解したうえで、適切なアプローチを心がけましょう。

アポを取るなら売り込まない姿勢が重要

自治体職員は営業を受ける立場ではなく、地域課題の解決に日々取り組む公務員です。そのため、単なる売り込みの姿勢では信頼を得られず、面談につながりにくくなります。接点を作るには、情報提供の姿勢で臨むことが重要です。

アポイントを取得する際に意識したいポイントは、下記のとおりです。

- 総合計画・施政方針などから自治体の重点課題を事前に調査する

- 相手の関心に即した話題や他自治体の事例をもとにアプローチする

- 情報共有や事例紹介などの形で面談の価値を伝える

たとえば「〇〇市の子育て支援施策に関して、他自治体の先進事例をご紹介したい」といったアプローチは、職員の関心を引きやすく、話を聞いてもらえる可能性が高まります。

ヒアリング先を見つける情報収集のコツ

実際に課題をもち、提案を受け入れる可能性のある担当者を見極めるには、自治体の公開情報を読み解く力が求められます。組織構造や予算執行の仕組みを把握することで、効果的なヒアリングにつながります。

注目すべき情報収集のポイントは、下記のとおりです。

- 組織図で関連部署を特定する

- 施政方針や議会議事録から課題や注力領域を把握する

- 福祉課・税務課など利用部門の動向も視野に入れる

- 財政課・企画課など横断部署の動きに注目する

誰がどのような課題を抱えているのかを読み解くことが、説得力のある提案やヒアリングの出発点となります。

まとめ:自治体営業に行き詰まったら「入札アカデミー」の無料相談を活用しよう

自治体営業では、予算編成の流れや自治体特有の意思決定構造を理解し、計画段階から丁寧に提案することが重要です。しかし、進め方に悩む場面も多く、自社だけでの対応に限界を感じる企業も少なくありません。

そのようなときは、入札アカデミーを活用してみてください。3,000社以上の相談実績と、入札情報速報サービス「NJSS」を16年以上運営してきた経験を通じて、最適な営業戦略を提案いたします。

ご相談は無料となっていますので、「提案が通らない」「自治体との接点をどう作ればよいかわからない」とお悩みの方は、気軽にご利用ください。

▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ

のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で

入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。

▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ

全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。

情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。

アイキャッチ.png)

.png)

.png)