「入札に興味はあるけれど、何からはじめるべきかわからない」「まずは資格が必要と聞いたけれど、どうすれば取れるの?」などのお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。入札に参加するには、まず入札参加資格を取得することが第一歩です。

中でも、「全省庁統一資格」と「地方自治体ごとの資格」は、それぞれ手続きや対象機関が異なるため、どちらを取得すべきか迷う方も少なくありません。

本記事では、入札参加資格の基礎から資格の種類や違い、等級制度の仕組みまでをわかりやすく解説します。

入札アカデミー(運営:株式会社うるる)では、入札案件への参加数を増やしていきたい企業様向けの無料相談を承っております。

のべ3,000社以上のお客様に相談いただき、好評をいただいております。入札情報サービスNJSSを16年以上運営してきた経験から、入札案件への参加にあたってのアドバイスが可能です。

ご相談は無料となりますので、ぜひお問い合わせください。

入札参加資格とは?

入札参加資格とは、省庁や自治体などの発注機関が実施する入札に参加するために必要な資格のことです。

公共調達において、発注機関は入札者を募るにあたり、入札の参加資格要件を設定しています。

そのため、事前に会社情報や納税証明などの必要書類を添えて入札資格を申請し、参加資格要件を満たしていることを証明する必要があります。申請内容に不備がないことが確認されれば、発注機関の入札参加資格者名簿に登録され、入札に参加可能です。

入札参加資格は、資格取得の試験があるわけではなく、企業規模や資本金などを基準とした審査で判断されます。取引をはじめるための「事前登録」に近いイメージです。

なお、機関によっては、「業者登録」「指名願い」と呼ぶ場合もあります。

入札参加資格が必要な理由

入札参加資格が必要とされるのは、公共調達における「公平性・透明性・信頼性」を確保するためです。公共事業では税金が使われるため、発注者は責任をもって適正な事業者を選定する必要があります。

資格審査を通じて、事前に企業の技術力や経営状況、過去の実績を確認することで、下記のリスクを防げます。

- 工事や業務の遅延

- 品質トラブルの発生

- 法令違反や不正入札などの不公正な行為

- 経営破綻による業務の途中放棄

そのため、多くの発注機関では、資格取得が入札参加の条件です。たとえば、国土交通省や厚生労働省の物品・役務調達、東京都や大阪府の建設工事などが該当します。

入札参加資格は、事業者にも自社の信頼性を示す証明となります。そのため、公共調達はもちろん、民間取引でもプラスに働く要素となるでしょう。

入札参加資格がなくても案件を受注できる?

原則として、入札参加資格がなければ公共調達の入札に参加できません。

しかし、すべての案件が資格を必須としているわけではなく、下記のような例外的なケースでは、資格がなくても受注できる可能性があります。

- 少額随意契約:50万~250万円未満の小規模案件で簡易契約が可能

- 緊急時対応:災害時や事故対応などで資格不要の特例あり

- SBIR制度:革新的技術をもつ中小企業向けの特別枠

- 一部独立行政法人:JAXAや水資源機構など独自基準で事業者を選定

ただし、これらは例外的なケースであり、対象や運用は発注機関によって異なります。また、制度内容は法令改正や見直しで変更される可能性があるため、常に最新の情報を確認することが大切です。

継続的に公共調達市場で事業を拡大していくには、正式な入札参加資格の取得が不可欠です。まずは小規模案件や特例制度を活用して実績を重ね、段階的に本格的な参入を目指しましょう。

◼︎参考

入札参加資格の業種カテゴリ一覧

入札参加資格の種類(業種カテゴリ)は、発注内容の属性に応じて大きく4分類に分かれます。

- 物品に関する業務

- 役務に関する業務

- 建設工事に関する業務

- 建設コンサルタントに関する業務

申請区分は自治体によって異なりますが、発注機関の内部体制により、業務カテゴリが近いものはひとまとめに扱われることが多くあります。

ただし、一部自治体ではカテゴリごとに個別申請が必要な自治体もあるため、事前に要項を確認することが重要です。

以下では、各業務カテゴリの特徴を解説します。

物品に関する業務

物品の製造や販売、供給を行う企業が対象となります。具体例は、下記のとおりです。

- 事務用品の製造・販売

- 印刷物の制作・納品

- 消耗品の販売・納品

これらの業務に従事する企業は、所定の入札参加資格を取得することで、関連する入札に参加できます。

役務に関する業務

役務(えきむ)とは、形のないサービスの提供のことです。該当する業務は、下記のとおりです。

- 機械設備の保守・点検・管理

- 翻訳・広告制作

- 情報処理・ソフトウェア開発

これらのサービスを提供する業者も、適切な入札参加資格を取得することで、官公庁や自治体の案件に参加可能です。

建設工事に関する業務

建設工事に関する業務とは、建築や土木、電気工事などの施工工事の業務を指します。該当する公共工事は、下記のとおりです。

- 道路や歩道の整備

- 学校・保育園などの公共施設の建設

- 橋梁(橋)工事や上下水道の整備

- 公園や広場の整備工事

- 電気・通信設備の工事

こうした公共工事の入札に参加する際には、建設業許可の取得が必須です。

工事の規模に関わらず、小さな案件でも許可がなければ入札できません。中小企業であっても、建設業許可を取得していれば、大手企業と同じ土俵で入札に参加できます。

以下の記事では、公共工事の入札について詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

関連記事:

公共工事の入札とは?種類や専門用語、参加するための資格を徹底解説

建設コンサルタントに関する業務

建設コンサルタントに関する業務とは、建設に関する測量や調査、資料作成などの業務を指します。建設コンサルタントの入札参加資格を取得するには、申請手続きのほかに、業務内容に応じた専門資格をもつ技術者の在籍が必要です。

代表的な業務には、以下のような内容が挙げられます。

- 測量

- 地質調査、ボーリング調査

- 設計図面の作成

- 構造計算や耐震診断

- 環境影響評価(EIA)

- 交通量調査、渋滞解析

- 工事発注資料・積算資料の作成

この分野は高い専門性が求められますが、測量士や一級建築士などの有資格者がいれば、中小企業でも十分に参入可能です。

実際、多くの公共事業で設計や調査の部分は民間の専門企業に委託されており、安定した受注につながるチャンスがあります。

発注機関によって異なる資格申請

入札の発注機関は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

- 国の機関(省庁・出先機関など)

- 地方公共団体(都道府県・市区町村など)

- 外郭団体(官公庁関連の独立行政法人や公益財団法人など)

それぞれの機関や業務カテゴリによって、入札参加資格や窓口が異なる場合があります。各発注機関ごとの特徴を詳しく見ていきましょう。

全省統一資格の入札資格

全省庁統一資格とは、物品の製造・販売や役務の提供を対象とした、国の各省庁で共通に使える入札参加資格です。この資格を取得すると、下記のようなメリットがあります。

- 複数の省庁や機関で共通して利用できる

- 省庁ごとに個別の資格を取得する手間が省ける

- 効率的に入札に参加できる

ただし、有効期間は最大3年となっており、3年度ごとに更新をしないと参加資格を失います。そのため、更新期限の管理と定期的な更新手続きが必要です。

自治体ごとの入札資格

都道府県や市区町村などの地方自治体は、それぞれ独自の入札参加資格制度を設けています。申請手続きや要件は自治体ごとに異なります。

その、参加を希望する自治体の要件を事前に確認し、適切な手続きを行いましょう。また、県内の市区町村の入札参加資格を、一括して申請できる場合もあります。

外郭団体ごとの入札資格

外郭団体とは、国や地方自治体などの公的機関が設立や運営に関与し、特定の行政目的を達成するために設けられた団体です。これらの団体も独自の入札参加資格を設けている場合がありますが、全省庁統一資格を利用している団体も存在します。

入札に参加する際は、各発注機関の入札公告や説明書を確認し、必要な資格を取得しましょう。

入札参加資格の等級とは

入札参加資格を取得しても、すべての案件に入札できるわけではありません。多くの発注機関では、申請時の審査結果をもとに、企業を等級(ランク・格付け)で分類しています。

機関によって、「等級」「ランク」「格付け」など表記が異なります。

等級は、企業の財務状況や経営規模などをもとに決定され、等級に応じて参加可能な入札案件が制限される仕組みです。等級制度は、大企業と中小企業が同じ案件で競合しないように調整し、規模の小さな企業にも受注機会を与える目的で運用されています。

発注機関によって評価基準や等級の呼び方は異なりますが、自社の等級に合った案件を選ぶことで、無理のない入札活動が可能になります。

等級制度の仕組み

入札参加資格の等級制度は、企業の経営規模や財務状況、実績などをもとに格付けし、発注機関が適切な競争範囲を設定するための仕組みです。格付けはA~Dなどの等級で表され、より高等級ほど大規模案件に参加できる可能性が高まります。

制度の目的は、発注側が過大・過小な競争を避け、信頼性のある事業者を選定することです。全省庁統一資格では、下記の項目を点数化して評価します。

- 年間平均(生産・販売)高

- 自己資本額の合計

- 流動比率

- 営業年数

- 機械設備などの額(物品の製造の場合)

中でも売上高の配点が高く、物品の製造で最大65点、物品の販売・役務の提供で最大60点が配分されます。全省庁統一資格における等級制度の評価例は、下表のとおりです。

| 制度・機関名 | 評価方法・等級の特徴 |

| 全省庁統一資格 (物品の販売・役務の提供) |

90点以上:A 80点以上90点未満 :B 55点以上80点未満:C 55点未満:D |

参考

等級を上げるには、売上の拡大や自己資本の増強、財務健全化などが求められます。短期での改善は難しいため、数年単位の中長期的な経営戦略として取り組むことが重要です。

実績の積み上げとあわせて、安定した事業運営を目指しましょう。

参考

等級が入札に与える影響

等級制度は、入札に参加できる案件の規模や内容を決定づける要素です。高等級に格付けされた事業者ほど、金額の大きな案件や重要性の高い業務に参加できる可能性が広がります。

これは、発注機関が案件ごとに必要な等級をあらかじめ定めているためです。たとえば、大型の建設工事や高額な物品調達では、A等級の企業のみが参加できる基準が設けられていることが一般的です。反対に、CやD等級の企業は、予定価格の低い小規模案件に限って参加が認められるケースが多くなります。

また、同一案件でも高等級の事業者の方が、技術評価や信頼性の面で有利に扱われる傾向があります。こうした点からも、等級が受注機会に与える影響は大きいといえるでしょう。

下記は、等級が入札参加の条件にどのように関わるかを示す一例です。

- 大阪府入札参加資格:等級ごとに参加可能な予定価格の上限を設定

- 札幌市入札参加資格:建設工事で等級別の参加可能工事金額を明確に区分

- 防衛省入札参加資格:高等級事業者によって多くの入札機会を提供

参考

等級の向上は、大きなビジネス機会につながります。まずは現在の等級で確実に実績を重ね、財務や技術体制の強化を通じて、中長期的に等級アップを目指しましょう。

等級別の受注可能な工事

公共工事における等級制度では、受注可能な工事規模があらかじめ区分されています。A等級の事業者は数億円規模の大型案件に、D等級の事業者は数千万円以下の小規模案件に参加できる仕組みです。

発注機関は、企業の施工能力と工事規模のバランスを取るために、等級ごとに予定価格の上限を設定しています。とくに建設工事では、経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)と連動した等級設定が行われ、適正な競争が確保されています。

等級は、どの規模の案件に参加できるかを左右する重要な指標です。中小企業にとっては、実績を積みながら等級を上げることが、大きな案件へのステップアップにつながります。

安定的な経営と技術力の強化を通じて、等級向上を目指すことが、公共調達における成長戦略の一環となるでしょう。

入札参加資格は誰でも取れる?

入札は広く公正に行われるべきですが、誰もが入札に参加できるわけではありません。発注機関は、一定の条件を満たす企業にのみ、入札参加資格を付与しています。

下記のようなケースでは、申請しても参加が認められません。

- 反社会的勢力に関与している

- 納税の未納・滞納がある

- 民事再生や破産手続き中である

他にも各発注機関が申請の前提条件を設けています。自社が条件を満たしているかは、事前に各発注機関の「入札参加資格審査要項」で確認しておくことが大切です。

入札参加資格の新規申請・更新申請

入札参加資格は、各発注機関(国・省庁、地方公共団体、外郭団体)ごとに資格が設定されており、各機関に新規申請し、登録を受けることで資格を取得できます。

「新規申請」と「更新申請」、それぞれに分けて説明します。

入札参加資格の新規申請の流れ

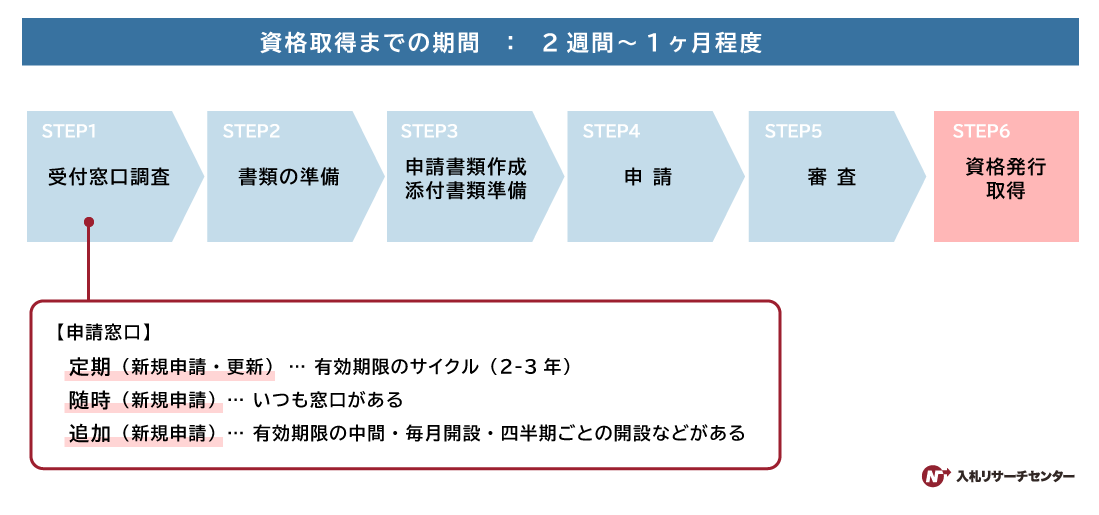

入札に参加するには、まず「入札参加資格」の新規申請が必要です。申請手続きは複雑に見えますが、流れを正しく理解すれば、スムーズに進められます。

ここでは、入札参加資格の新規申請の流れを解説します。

- 受付窓口を確認する

- 必要書類の確認と準備を行う

- 申請書類と添付資料を作成する

- 発注機関へ申請手続きを行う

- 審査結果の通知を待つ

- 入札参加資格の取得・登録完了

詳しく見ていきましょう。

STEP1.受付窓口を確認する

入札参加資格の申請をはじめるにあたって、まず行うべきなのが「申請先の確認」です。全省庁統一資格と、地方自治体ごとの資格では、申請先や方法が大きく異なります。

受付機関によって申請時期や手続き方法などが細かく決められているため、誤った窓口に申請すると時間や労力を無駄にする可能性があります。

また、入札参加資格を申請してから実際に資格が取得できるまでは、およそ2週間から1ヶ月程度かかるのが一般的です。参加したい入札案件を見つけても、申請がすぐにできないこともあるので注意が必要です。

申請先の例は、下記のとおりです。

- 全省庁統一資格:調達ポータル(GEPS)からオンラインで申請する

- 東京都の自治体資格:東京電子自治体共同運営電子調達サービスを通じて手続きする

自社の活動エリアや業種に応じて必要な資格の種類を整理し、それぞれの発注機関の公式サイトで最新の受付情報を確認しましょう。

STEP2.必要書類の確認と準備を行う

申請に必要な書類は、発注機関や業種によって異なります。まずは、申請したい機関の公式サイトで最新の要項を確認し、必要書類を正確に把握しましょう。

とくに下記のような基本書類は、多くの申請で共通して求められます。

- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 納税証明書(法人税・消費税)

- 財務諸表(直近1~2期分)

- 印鑑証明書、住民票(個人の場合)

- その他:建設業許可証・誓約書・社会保険加入確認書など

書類の種類・様式は発注機関ごとに異なるため、必ず各機関の入札参加資格案内ページで確認してください。

また、多くの証明書類には発行後の有効期限があります。登記簿謄本や納税証明書は「発行後3ヶ月以内」が一般的です。下記のように、資格自体にも有効期間が設けられています。

- 全省庁統一資格(国・省庁の機関/物品・役務の資格):3年

- 東京都庁:2年

申請後も期限管理は怠らないことがポイントです。資格が失効していたことに気づかず、参加予定だった入札案件に間に合わないといったケースも起こりえます。

スケジュール管理と定期的な更新申請を忘れないようにしましょう。事前にチェックリストを作成しておけば、取得漏れや期限切れのリスクを減らせます。はじめて申請する場合でも、余裕をもったスケジュールで準備を進めることが大切です。

STEP3.申請書類と添付資料を作成する

申請書は、正確性が何より重要です。とくに登記事項証明書との一致、金額や法人情報の転記ミス防止がポイントです。必須項目の記入漏れもないようにしましょう。

よくある記入ミスの例は、下記のとおりです。

- 代表者名・所在地・商号が登記情報と一致していない

- 売上高や資本金の桁間違い

- 営業品目の選択ミス

- 誓約事項の確認漏れ

申請様式や入力時の注意点は、発注機関ごとに異なります。電子申請システムの文字制限や分類項目の選択ミスなど、細かい点での不備が差し戻しの原因になるケースもあります。

複数人によるダブルチェック体制を整え、記入例や公式マニュアルを参照しながら進めるのがおすすめです。提出前には、登記事項証明書や財務資料と内容の整合性が取れているかを必ず確認しておきましょう。

STEP4.発注機関へ申請手続きを行う

入札参加資格の申請は、下記のいずれかの方法で行います。

- 持参

- 郵送

- 電子申請

自社の状況や申請先の対応方法に応じて、最適な手段を選びましょう。電子申請を利用するには、パソコンやインターネット環境はもちろん、「電子証明書」や「ICカードリーダー」などの準備が必要です。

電子申請は24時間対応で効率的ですが、初回は操作に不安がある場合もあります。郵送は手軽な一方、到着遅れや締切日の扱いに注意が必要です。

窓口への持参は、その場で不備の確認ができるメリットがありますが、受付時間が限られる点に留意しましょう。

また、都道府県や複数の市町村が共同で運営する電子入札システムを利用するケースもあります。東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-tokyo)は、東京都内23区および市町村が共通で利用できるシステムです。

初回は窓口での相談を活用し、慣れてきたら電子申請に移行すると効率よく進められます。

STEP5.審査結果の通知を待つ

申請後の審査には、通常1ヶ月程度かかります。しかし書類に不備があった場合は、補正指示に迅速に対応することが重要です。期限内に対応できないと、申請が却下される可能性もあります。

また、審査期間中に代表者や所在地などの登録情報が変更された場合は、速やかに変更届を提出しましょう。

審査結果の通知方法は、下記のように、発注機関によって異なります。

- 大阪府入札参加資格:電子契約ポータルのお知らせで補正・受付・結果通知

- 静岡県入札参加資格:補正指示はメールで通知

参考

申請後は、登録した連絡先の確認を怠らず、通知方法に応じた確認体制を整えておくことが重要です。補正の連絡が届いたら、速やかに対応できるよう備えておきましょう。

STEP6.入札参加資格の取得・登録完了

資格審査結果通知書を受け取ると、正式に入札参加資格が付与され、等級が確定します。通知書には登録番号や等級など、入札時に必要な情報が記載されており、資格証明書としての役割も果たします。

資格取得後は、入札案件の検索や参加が可能です。同時に、有効期限の管理や変更届の提出体制も整えておきましょう。

発注機関によっては、有効期間が2~3年程度と決まっており、期限が切れて入札機会を失うおそれがあります。早めの更新準備を行うことが大切です。

まずは自社の等級に応じた案件から参加をはじめ、受注実績を積み重ねていきましょう。次回の等級審査や、大規模な案件への挑戦につながります。

こうした継続的な取り組みによって、公共調達を事業の安定した収益源として育てていけるでしょう。

以下の記事では、公共工事の入札の流れを解説していますので、あわせてご覧ください。

関連記事:公共工事の入札の流れ|中小企業が落札するためのコツを解説

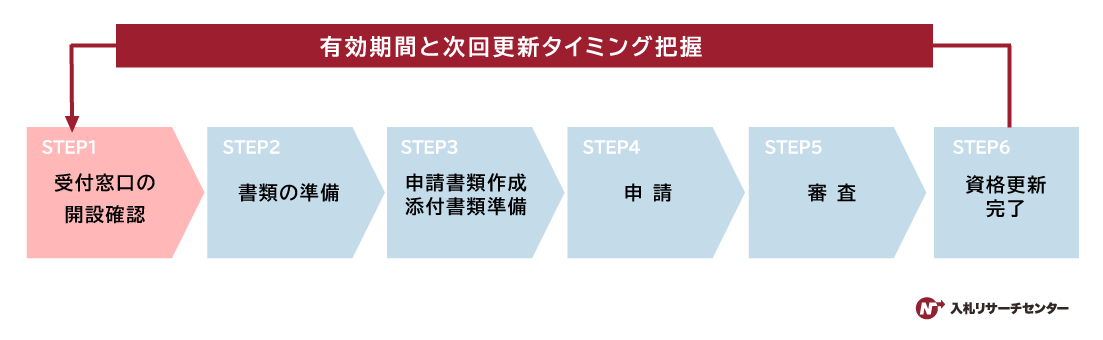

入札参加資格の更新申請について

入札参加資格は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。企業の財務状況や体制の変化に対応するため、定期的な更新制が必要です。

- 一度資格取得しても、更新申請をしないと資格は失効する

- 継続的に入札参加する企業は、入札参加資格の更新申請が必須

- 手順や作業工数は新規申請と同様に手間がかかる

申請忘れによる資格の失効は、入札機会の損失や契約中断につながるため注意が必要です。

また、資格の有効期限や申請受付期間・申請方法は、機関によって異なります。

多くの機関では、12月~2月の間が申請受付の繁忙期となっており、この時期に窓口が開設されるケースが多く見られます。前回更新と同じ時期に申請受付が行われるケースが多いですが、受付開始が早まる場合や、有効期限が延長される場合もありますので注意が必要です。前回の更新時期を参考にしつつ、各機関の最新情報を公式サイトで確認しましょう。

入札参加資格に申請する際の3つの注意点

入札参加資格に申請する際は、下記3つの注意点を押さえておきましょう。

- 申請・更新受付期間を把握する

- 提出書類の不備・記載ミスの防止を図る

- 自治体ごとの要件の違いを理解する

詳しく解説します。

1.申請・更新受付期間を把握する

入札参加資格の受付期間は発注機関ごとに異なります。原則として年に1回または2年に1回など、定期受付が設けられています。申請期限を逃すと、次回受付まで長期間待つ必要があるため、早めの準備を行うことが大切です。

また、資格には2~3年の有効期限があり、更新を忘れると資格が失効し、入札参加の機会を失ってしまうおそれがあります。例として、全省庁統一資格および東京都の情報を、下表にまとめましたので、参考にしてください。

| 制度 (対象年度) |

受付期間 | 有効期間 |

| 全省庁統一資格 (令和7~9年度分 |

令和7年1月6日~1月31日 ※随時審査は令和7年2月1日~令和10年3月10日まで受付 |

最大3年 (令和7年4月1日~令和10年3月31日) |

| 東京都 (令和6・7年度分) |

例年12月~1月ごろ | 決算月の翌月から1年8ヶ月後の月末まで |

参考

なお、これらの受付期間は毎年変更される可能性があります。各機関の公式サイトを定期的に確認し、申請予定の3ヶ月前には準備を開始しましょう。

複数の発注機関に申請している場合は、受付時期の一覧表を作成し、スケジュール管理するのがおすすめです。申請時期や必要書類は自治体ごとに異なるため、申請漏れや更新忘れを防ぐには、情報の一元管理が欠かせません。

煩雑な入札資格管理には、「入札資格ポータル」の活用がおすすめです。全国の発注機関の受付時期や申請状況をまとめて管理できる点が魅力です。

「申請を忘れてしまった」「更新手続きの時期を見落とした」といったミスを防ぎたい方は、まずは無料プランから利用してみてください。

2.提出書類の不備・記載ミスの防止を図る

提出書類の不備や記載ミスは、申請却下や大幅な審査遅延の原因となります。入札参加資格は基本的に書面審査のため、ひとつのミスが全体の進行に影響を及ぼすおそれがあります。

とくに多いミスは、下記のとおりです。

- 登記事項証明書の内容と不一致

- 納税証明書の有効期限切れ

- 金額や法人情報の転記ミス

- 押印漏れ

これらは、事前のチェックで十分に防止可能です。

また、自治体ごとに申請様式や記載要件が異なるため、過去の経験をそのまま流用するのは避けるべきです。公式サイトに掲載されている記入例や補正事例を確認し、最新の要件を把握したうえで書類を作成しましょう。

3. 自治体ごとの要件の違いを理解する

地方自治体の入札参加資格は、申請様式や必要書類、評価基準が自治体ごとに異なるのが実情です。過去に別の自治体で申請した経験があっても、他の自治体では要件が通用しないケースもあります。そのため、申請先の自治体ごとに要項を個別に確認しましょう。

具体的には、下記のような違いがあります。

- 本店や支店の所在地が必要な自治体と不要な自治体がある

- 建設業では、評価基準(P点)の設定が自治体ごとに異なる

複数の自治体へ申請する場合は、要件の違いを一覧表にまとめて整理し、対応漏れを防ぐ工夫が重要です。

内容が複雑な場合は、行政書士などの専門家に相談するのもおすすめです。効率的かつ確実に準備を進めるためにも、事前確認と情報整理を徹底しましょう。

入札に関する不安や疑問は「入札アカデミー」の無料相談がおすすめ

入札参加資格の取得は、手続きの複雑さや機関ごとのルールの違いから、中小企業や個人事業主に大きなハードルになりがちです。

全省庁統一資格と地方自治体の資格では、申請方法や評価基準が異なります。そのため、書類の不備や情報の見落としによって、入札機会を逃してしまうケースも少なくありません。こうしたリスクを避け、確実に手続きを進めるには、専門家によるサポートが効果的です。

入札アカデミーでは、入札の初心者や制度に不安を感じている事業者向けに、無料相談を実施しています。自社に適した申請方法や書類作成の注意点など、実務経験豊富な専門スタッフが丁寧にサポートいたします。

はじめての申請で戸惑っている方やミスなく進めたい方は、気軽にご相談ください。

自社に合った入札参加資格を確認して、受注の幅を広げよう

入札参加資格は公共調達市場への参入に不可欠な制度です。国の物品・役務案件に対応する「全省庁統一資格」と、東京都や大阪府などの地域案件に必要な「地方自治体資格」があり、対象業務や申請方法が異なります。

申請には適切な窓口の選定や書類準備、期限の管理が重要です。中小企業であっても、小規模案件から段階的に取り組むことで、着実に受注機会を広げられます。

入札アカデミー(運営:株式会社うるる)では、入札案件への参加数を増やしていきたい企業様向けの無料相談を承っております。

のべ3,000社以上のお客様に相談いただき、好評をいただいております。入札情報サービスNJSSを16年以上運営してきた経験から、入札案件への参加にあたってのアドバイスが可能です。

ご相談は無料となりますので、ぜひお問い合わせください。